目を奪われるのではなく、心を奪われる。濱田英明さんの写真を見ていると、まるで自分がその場にいるような、あるいは記憶を呼び起こされたような気持ちになります。写真集『DISTANT DRUMS』を自費出版されたタイミングで、プライベートワークとクライアントワーク、それぞれへ取り組む姿勢について伺いました。

——濱田さんは、写真に対する姿勢や考え方をよくTwitterで発信されていますね。その中でも、「心に残らない写真を撮りたい」という言葉に大きな衝撃を受けました。

濱田英明さん(以下、濱田。敬称略):ちょっと語弊があるかもしれませんが、本当に心に残らない写真を撮りたいかというと、もちろんそうではなくて、「写真がその人のものになってほしい」という意味なんです。

「共感」だとまだその人自身のものにはなっていない気がするんです。撮影者の存在が消えて、見ている人がまるでその場にいるように感じてもらうのが目標なんですよね。いつの間にか、僕が撮ったということはどうでもよくなっちゃうというか。自分の存在は透明になれたらいいなと思っていて、心に残らないというのはそういう意味です。そのために大事にしているのが対象との「距離感」なんです。

<プロフィール>濱田英明|Hideaki Hamada 写真家。1977年、兵庫県淡路島生まれ。2012年、35歳でデザイナーからフォトグラファーに転身。同年12月、写真集『Haru and Mina』を台湾で出版。雑誌や広告撮影など幅広く活動中。http://hideakihamada.com/ Instagram:@hamadahideaki

——今回自費出版された『DISTANT DRUMS』でも、その「距離感」がテーマだそうですね。

濱田:ありがたいことに、写真集を見ていただいた方から「旅に行った気分になりました」という感想をいただいたんです。この言葉は、写真が「その人のものになった」ということだなあと思います。写真がその人だけが持つ記憶や経験に結びついたとき、僕がまったく想像していないような物語が立ち上がる。それを見届けられたらすごくうれしいですね。

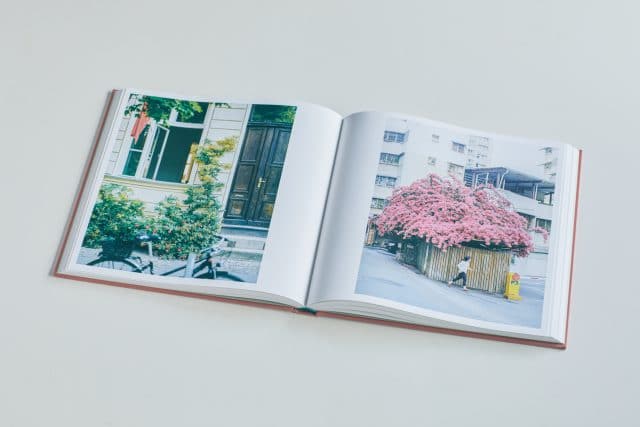

今回出版した『DISTANT DRUMS』は、仕事などで海外を訪れたとき、ついでに撮った写真だけでつくっていて、有名な観光地や絶景のような場所は選ばずに「どこでもない場所」だけを集めています。

ページの順番も国ごとで分けずに、見開きでペアになっている写真はすべて違う都市になっていて、そこに写る状況や色やかたちなど、いろんな共通点を見つけて並べました。それを淡々と繰り返すことで、たとえ地球の裏側でもやっぱり同じような生活があるし、「世界はそのままでも美しい」というのが浮かび上がればいいなと思ったんです。

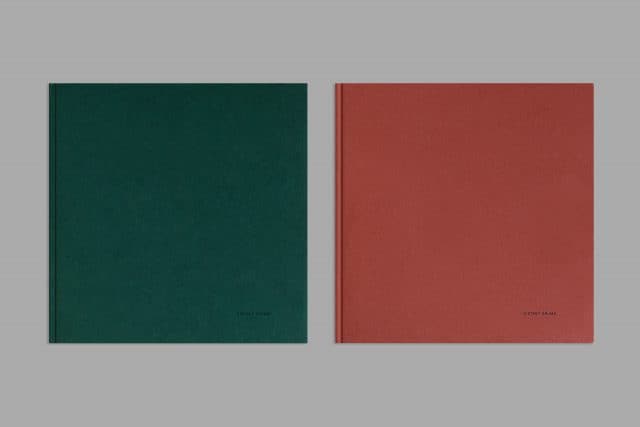

写真集『DISTANT DRUMS』。自費出版で「Tokyo Art Book Fair 2019」、Webサイトなど販売し、わずか数日で初版2,000部完売。現在は、書店や取り扱い店のオンラインショップで購入できる。表紙は緑と赤の二色から選べる。

そこにうつしだされているのは“どこでもない場所”。

——その場所にしかないのではなく、どこでもない場所の美しさ。

濱田:同じ対象でも、撮る人によって写るものがバラバラになるのは、美しさだったり幸せだったり、人によって価値を感じるところが違うからだと思うんです。以前、僕が撮ったベルリンの写真を見た現地の人が「ベルリンはこんなに綺麗じゃない」と言っていたんですね。もちろん綺麗な場所もそうでない場所もどこにでもあると思うのですが、ベルリンに限らず、自分が思う、悲しいもの、辛いもの、怖いもの……そういうものは撮らないようにしています。

写真は「真を写す」と書くので、どうしても本当のことだけが写っていると思われてしまうのですが、自分にとっては「世界がこうあってほしい」という祈りに似ていて、現実のすべてや真実だけを写そうとは思っていないんですよね。だから、人によって「こんなの(わたしが知っている)ほんものじゃない」というようなズレが起きるのは当然なんです。

——祈り、ですか。

濱田:どんな写真にも「こうあってほしい」っていう誰かの気持ちがのっかっている気がしています。色を加工するのも「わたしには世界がこう見えている」ということだと思うんですよね。それに当たり前なのですが、ほとんどの人は撮りたいものしか撮らない。そう思うと、写真はどれも「こうあってほしい」という気持ちの表れだと思うんです。

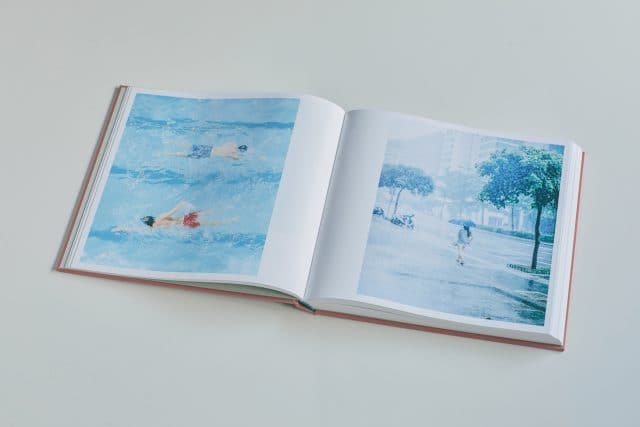

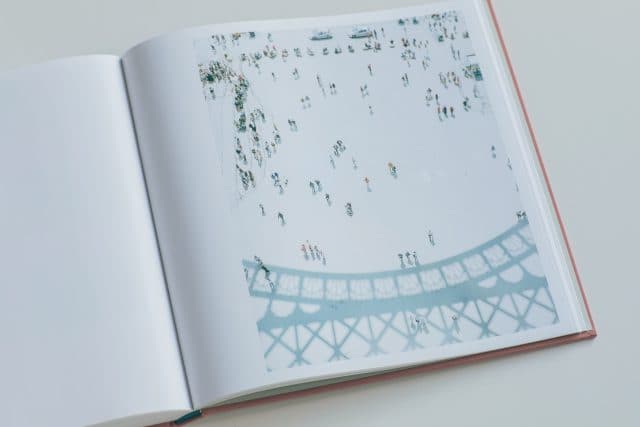

たとえば、エッフェル塔を真正面から撮ってそのまま“エッフェル塔”として見てもらうというのは僕の役目ではないと思うんです。それはたぶんほかの誰かがやってくれる。この写真集にガイドブック的な要素を載せる必要はなくて、それとは違う「視点」によって見える光景に気づいてもらったり、気づくきっかけを用意するのが、僕のやりたいことなんです。

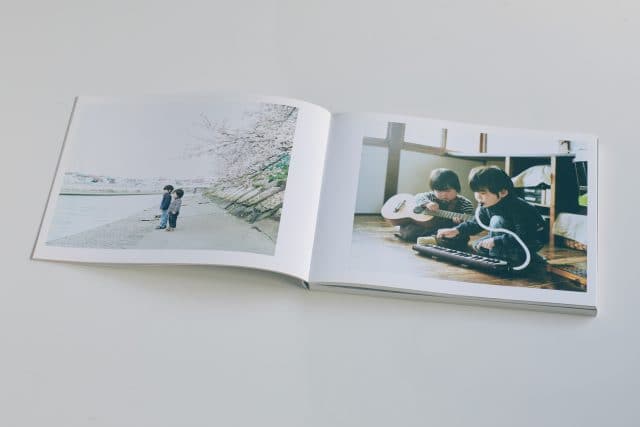

『DISTANT DRUMS』より。

『DISTANT DRUMS』より。

——「距離感」を確立されたのは、写真集『Haru and Mina』*がきっかけですよね。主観が入りやすい対象にもかかわらず、どのように客観性を共存させた距離感を掴んでいったのでしょうか。

*濱田さん自身の子ども、ハルとミナを撮影した写真集。

『Haru and Mina』は2012年9月、台湾で出版。なんでもない日々を生きる2人の姿がうつしだされている。

濱田:「掴んだ」というよりも「まわりの人に教えてもらった」という感覚があります。当時、子どもの写真をネットで公開する中でいちばん多くいただいたのが「自分の子どもの頃を思い出す」という声だったんです。それがすごく衝撃だったんですよ。というのも、自分の子どもを撮っているつもりでしかなかったからです。それから、なんでみんなそう思うんだろう?って考えるようになったんです。

親ならみんな自分の子どもの写真を撮ると思います。でもそれをネットにアップする必要ってそんなにないんですよね。ふつう、他人の家族の写真を何百枚も見る理由はないですよね。それでも人に見てもらおうとなったときに、越えないといけない大きな壁があって。それは写真にどれだけ社会性や普遍性を持たせられるか、ということなんです。そのためには距離が必要なんですね。対象から離れているから、見る人が入り込めるようになるのだと思います。だから、よその子どもくらいの感覚で撮っていますね。

親の目線は愛情ゆえ、そのまま写ってしまいます。それは、見る人にとってはまだ近すぎるんですよね。だからぐっと耐えて距離を取るんです。これは偶然だったんですが、実は、いまもメインで使っているカメラとレンズが1メートルまでしか近寄れなかったおかげで、自然と距離のある画角が生まれました。それに気づいてからは、さらに自覚的にスタイルを突き詰めていきました。

全部『ハルとミナ』を撮っているうちに気づいたことばかりです。自分の家族を見てもらうのが目的ではなくて、写真を見ているその人自身の物語に置き換わることが僕の願いですね。

『Haru and Mina』より。

——心理的な距離より先に、物理的な距離が理由だったのは面白いですね。

濱田:物理的な距離は結局、心理的な距離につながると思います。誰でも愛おしいものには、無意識に近寄ってしまうし、それは当たり前で、正しいことだと思います。だからこそ僕は、自分が好きなものから一歩下がるようにしているんです。もちろんその写真を人に見せるか見せないか次第なんですが、見せる場合はやっぱり見てもらう人にとって心地よい距離感を探りますね。自分のためであれば、自分が気持ちいい距離感で撮ればいいと思いますよ。

——ちなみに、初めて会う人を撮る場合はどのように距離感を意識されていますか?

濱田:初対面であれば、むしろ近づかないといけないと思っています。お互いを知らないままだと素っ気なく写るときがあるので、世間話をしたりしてコミュニケーションをとりながらチューニングします。この人はあまり踏み込まないほうがいいなとかもあるし、結局、人としてのやりとりになってくると思います。

——冒頭のお話と真逆になりますが、広告や商業写真は特に、一瞬で目に焼き付けて、印象に残すものが主流です。濱田さんがおっしゃる、“自分の役目” から少なからずはみ出さなければいけないこともあると思うのですが。

濱田: ありがたいことに、僕の場合はある程度スタイルを理解してもらったうえでお仕事をいただくことが多いです。だから決定的にズレを感じるということはないですよ。ただ、そのスタイルを知ってもらうために今回のように写真集を作ったりしていますね。

僕が撮るようなふわっとした地味な写真が、コマーシャルでどこまで通用するかは裏テーマでもあるんです。すごいものをすごい感じに撮って「すごい」と思ってもらうのももちろん大変なんですが、そうではないものを「えっ!」と引っかかるようにするほうもまた難しい。でも、後者のほうが見ている人の中での振り幅が大きいと思うんですよね。見た人が想像力を使って答えを見つけようとするより強いものはないと思うんです。僕はそういうアプローチが好きです。

——広告の現場ではクライアントもアートディレクターもいるので、意見がぶつかることもあると思いますが、そんなときはどうされていますか?

濱田:ありがちなのですが、いろんな人の意見や希望を取り入れて最大公約数に落とし込むと、どんどん普通になってしまうんですね。現場に入ってからそうなってしまったらけっこう大変で。そうならないうように自分のスタイルを事前にちゃんと知ってもらう努力をしないと、お互い不幸な出会いになってしまう。何年もかかって自分のスタイルの仕事を積み上げて、ようやく説明しなくてもこの人はこういう写真を撮るとわかってもらえると思います。

——初めての方からのお仕事をお受けすることもありますか?

濱田:もちろん初めての方でもお受けしていますよ。実は先日、ある高校の先生から直接依頼があって、吹奏楽部の写真を撮ることになったんですよ。通常の仕事は、代理店やプロデューサーがクライアントとのあいだにいて、段取りなんかをしてもらえるので撮ることに集中できるのですが、それを直接やりとりするとなると手間も時間もかかるので大変なんですよね。

相手に迷惑がかかってしまうので基本的にはそういうかたちのお仕事は受けられないのですが、その先生がすごく熱意のある人だったのと、吹奏楽部を撮るというのもなんだか面白そうだなと思って。行ってみたら案の定すごくよくて、ほんとうは1回だけの撮影だったのに、結局「もう1回来ます」って自分で言い出してました。

——TBSドラマ『この世界の片隅に』のInstagramに掲載された写真も、キービジュアルの撮影が終わったあとに自ら何度も足を運ばれていたそうですね。

濱田:そもそもはじめからInstagramで公開する話もなかったんです。キービジュアルの撮影のとき、細々と気になるものも撮っていたんですが、それの使い道がないかなという話になって。それでインスタで毎日少しずつ更新していくことになりました。ドラマの公式アカウントで場面写真やオフショット以外でしっかり劇中の写真を掲載することは今でもほとんどないので、やりがいのある取り組みでした。

——写真家としては最初から独立したかたちで活動されてきたわけですが、インプットやインスピレーションはどのようなところから得てこられたのでしょうか。

濱田:『DISTANT DRUMS』 の巻末に影響を受けたものやインスピレーションになったものを羅列したページをつくったんです。写真家の名前も入っていますが、映画や音楽からの影響がいちばん多いですね。あとは漫画や雑誌なんかも。移動が多いので、ずっと映画やドラマを観ています(笑)。

「撮りたいものはなんですか?」と聞かれることも多いんですが、それもあまりないんですよ。伝えたいこともとくにないんです。裏返すと、何が言いたいかわからないとか、批評性がないということになってバランスが難しいのですが、人でも物でも、風景でもいい。だけど、撮りたい「こと」はあるんです。それはずっとお話ししている、自分の存在が消えて、写真がその人の目線になる状況をつくること。どんな「もの」を撮っても、やりたい「こと」は同じですね。

——今の時代の生き方にも置き換えられると思います。これまではそれぞれに肩書きがあって、名刺を渡して、何をしている人かわかってから関係が始まることが多かった。最近は、一人がたくさんの肩書きを持っていている場合もあります。それはやっぱり自分のやりたいことや役目が明確で、手段にとらわれないからだと思うんです。

濱田:すごくわかります。以前はプロかアマかで分けられたけど、今は専門性を突き詰めなくても、いろんなことができる人がいてもいいと思うんです。僕の場合はいまだにデザイナーをしていた期間の方が長いのですが、そのバックグラウンドがあるから、写真集をつくったり、知ってもらう仕組みをつくれたのかもなと思います。

過去にひとつのことに集中して潰れてしまった経験があるので「自分にはこれしかない」と思い込むよりも、可能性はできるだけたくさん残しておいて、いろんなことを柔軟にやってみるほうが生きやすい気がしています。

——これからも表現の幅を広げて、きっとまだまだやれることがありそうですね。

濱田:写真のいいところは、違いを認められることだと思います。むしろほかと異なることが価値になるのが、写真という表現だと思うんです。誰かと競う必要もなければ、誰かと同じである必要もない。だから、もし悩んでいる人がいたら、そのままでいいんだよって伝えたいですね。

インタビュー・テキスト:山田友佳里(@tbnymd)

撮影:近秀幸

![]()