コロナショックを経て、より一層顕在化することとなった従来の王道マーケティングモデルの持続不可能性。これから必要とされるマーケティングモデルの実現に必要なのは、人とAIの共創、そして「アート」の力です。

我々がシフトしていくべきこれからの企業のマーケティングや顧客体験のあり方と、誰しもがAIを活用できる環境でビジネスに必要とされる「アート」の価値について、アマナでコンテンツマーケティング事業を統括する釜田俊介の寄稿をお届けします。

これまでの企業のマーケティングにおいては、時に過度な広告で消費者の欲望を拡大させ、大量生産、大量消費を促すという“直線型のマーケティングモデル”こそ王道であった。

消費者がより良いものをより安価に手にできるようにするために製品の価格競争が起こり、メーカーは賃金がより安い国へと製造を発注する。もともと発注先となっていた国では仕事を失う人であふれ、新たな発注先となった国では過酷な労働環境の中で働き続ける人が増える。このマーケティングモデルが行き着く先は、不当労働であり、大量廃棄であり、環境破壊という負の連鎖だ。

2015年に国連でSDGs(持続可能な開発目標)が採択されてから、世界中で持続可能ではない事業のあり方を問う意識が高まった。2018年には、ファッションブランドのバーバリーが売れ残った新品の服や香水などを大量焼却していたニュースが話題となった。同社の2017年度の年次報告書に記された「焼却処分商品2860万ポンド(約41億8千)相当」をイギリスのメディアが報道し、消費者の厳しい目に晒された結果、世界中で糾弾されたのだ。

さらにコロナ禍を経て、従来のマーケティングモデルはもはや、地球にとっても人にとっても、そして企業にとっても「持続可能」でなくなった。社会価値や環境価値などに配慮しながら、顧客体験を深化する“輪廻型のマーケティングモデル”の需要が高まっている。

また、デジタルシフトやグローバリゼーションが進むのに伴い、世代や年収、居住地域、性別などの画一的な「属性情報」(デモグラフィック)によるマーケティングの効果が著しく下がっている。以前は特定の属性情報に対して、興味や感性などの「価値観」を一律的に当てはめるという仮説が成り立ったが、価値観の多様化が進む現在、その仮説の合理性が失われつつある。これからは顧客や市場とのタッチポイントから価値観を汲み取り、顧客価値に転換する「個人の価値観を科学するマーケティング」へとシフトしていく必要があるだろう。

また、GDPR(※)をはじめとする個人情報保護規制により、属性情報中心のマーケティングの費用対効果が下がっていることも、この「価値観中心」へのシフトを加速させる要因となっている。多様性の尊重と個人情報保護の意識が高まる中で、持続的に社会価値や環境価値向上に貢献するためには、一人ひとりの価値観に寄り添い、体験を深化させるモデルの確立が必要だ。

※…2018年にEUで施行された一般データ保護規則。IPアドレスやCookieのようなオンライン識別子も個人情報とみなされ、企業が個人情報を取得する場合、自らの身元や連絡先、処理の目的、第三者提供の有無、保管期間などについてユーザーに明記し、同意を得なければならない。日本を含むEU域外の企業にも広く影響がある。

企業が提供するコンテンツを通じて顧客とのタッチポイントをつくり、一人ひとりの価値観を汲み取って顧客体験を生み出しているサービスの1つが「Netflix」だ。同社の2020年度のコンテンツ制作予算は約173億ドル(約1.9兆円)。その投資判断は機械学習に支えられている。

テーマやカテゴリー、役者名、作品名など大量のタグをAIに入力し、企画・制作・公開準備・公開といったそれぞれの段階でAIがコンテンツの人気を予測し、質を担保している。また、コンテンツの視聴情報から個人に最適化されたコンテンツレコメンドを行い、顧客体験の深化を日々行なっている。近年の「Netflix」の急成長は、エンターテイメントコンテンツという個人の価値観に深く紐づくテーマを解析するデータとAIという道具によって、徹底的に下支えされているのだ。

また、スウェーデン発の音楽ストリーミングサービス「Spotify」が提供する体験にもAIが駆使されている。楽曲の再生、保存、ページ閲覧等からユーザー一人ひとりに適したフィルター生成を行う協調フィルタリング、アーティスト名や曲名だけではなく、インターネット上の情報も処理する自然言語処理、音源を解析し楽曲をグルーピングするオーディオモデルなど、さまざまなAI技術が活用されている。

出典:Outside Insight「How AI helps Spotify win in the music streaming world」

「Spotify」が顧客に提供する豊かな音楽体験は、その圧倒的なプレイリストの豊富さ、そしてそれによってもたらされる新たな音楽との出会いがその中心となっている。アーティストやクリエイターが創り出す「アート(=音楽)」を、データとAIを駆使して一人ひとりの価値観に合わせて豊かな体験にしているサービス、それが「Spotify」だ。

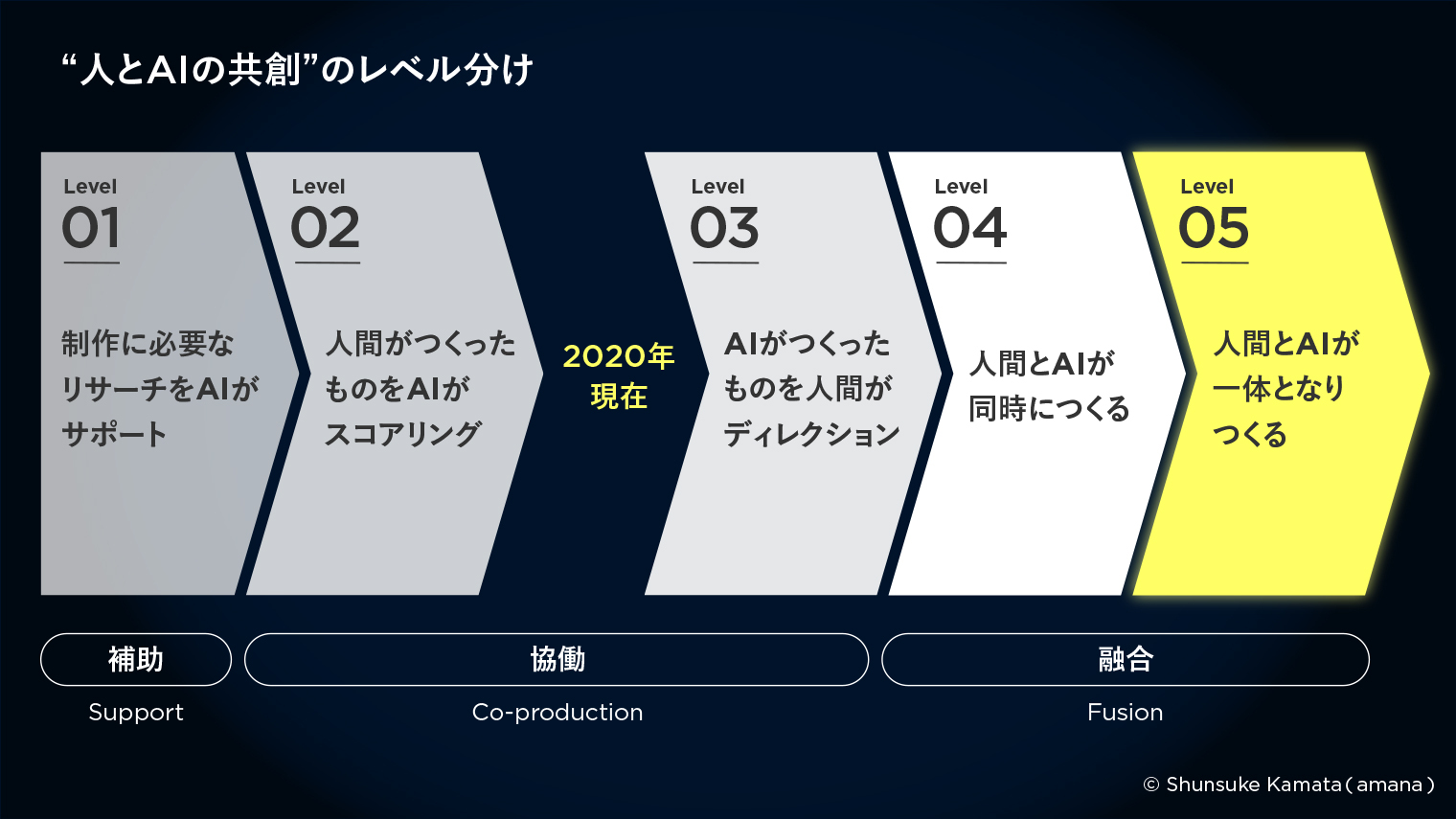

人とAIの共創の歩みは、5段階に分けられる。

現在、世界最大の規模でアーティストやクリエイターが創り出すコンテンツを提供しているNetflixやSpotifyは、データとAIによってこれらの「アート」を磨き上げていると言ってよい。ただし、ここで言う「アート」という言葉は一般的に使われる意味は異なり、またその定義がこの数年で大きく変化することが予想されるため、少しここで解説したい。

「アート」という言葉の意味は時代と共に変化してきた。この言葉は、元来、人間由来の「技術」や「技」を意味するラテン語「ars」から発している。その範疇には主に建築や工芸などが含まれており、現在よりも市井の人々の生活に近い概念であったと言える。そこに変化が起こったのは14世紀初頭にヨーロッパで起ったルネサンス(※)においてのこと。ルネサンスにおいて「アート」は人間由来の価値を指し、その対義語は自然由来の価値、つまり「ネイチャー」であった。

※…14~16世紀のヨーロッパ社会の転換期に起った革新的な文化運動。ギリシャやローマの古代文化を復興させながら新しい文化を生み出そうとする運動で、その広がりは思想、文学、美術、建築など多方面にわたった。

それが、19世紀後半からのモダンアートの隆盛の後、「アート」は一般の人々の生活から少し離れた。モダンアート以降の「アート」は人間の精神や思考の実験場としての役割を果たしたのだ。油絵などの視覚芸術から端を発したそれは、さまざまなメディアに展開しつつ、一般の人々や産業から少し離れたところで、比較的純粋な発展を続けた。

ただし、20世紀後半のポストモダン以降の「アート」は多様化の一途を辿っており、そのコンテクストは、産業や一般の人々の視点からは難解で捉え難いものになっている。「あれを知らないと、これは解らない」と玄人から言われてしまうような「一部の人にしかわからない」ものになっている一面もある。

しかし、「アート」という言葉を定義する軸が、この数年で再び大きく変わるだろう。「人間」と「AI」の二極構造が鮮明になり、識別、実行、予測などのAIの価値が明らかになるに伴って、「人間ならではの価値は何か」を考え、表現し、実践することが「アート」を定義する新しい軸となる。「AI」という比較対象の登場によって、人間ならではの価値の再発見、つまり「第二のルネサンス」が起りつつあると言えるのではないだろうか。

本来割り切れないものを、あえて割り切ることで、人類は科学を発展させてきた。しかし、割り切れないものこそが人間にとっては本当に重要なことであり、それを伝えるために人々は「アート」を生み出した。

ビジネスの世界では、「ビックデータ」「データ・ドリブン」「AI」「深層学習」などの言葉がバズワード化し、それらを積極果敢に事業に適用していくことが重要であるとされている。しかし、AIやデータの活用はかなりのスピードでコモディティ化される。この数年でAIやビックデータの活用はGAFAMなどをはじめとした大企業だけの専売特許ではなくなるのだ。

参照:総務省「令和元年版 情報通信白書」より「進む「AIの民主化』」

そして、誰しもがAIを活用できる環境でビジネスに必要とされるのは「アート」、そしてそれを生み出すアーティストやクリエイターである。アーティストやクリエイターは常に時代のアバンギャルド(前衛部隊)であり、次の時代をいち早く知覚し、表現してきた。AIをはじめとする技術革新、そしてコロナショックで時代の変化が爆発的に加速する今、この時代の空気を嗅ぎとり表現する人々の価値はどんどん高まっていくだろう。

多くの企業にとって、多様化する顧客一人ひとりの価値観に対してAIやアルゴリズムを駆使し顧客体験を最適化することは必要である。ただし、それだけでは十分ではない。なぜならば、その顧客一人ひとりはどこまでいっても人間であり、同じ人間が生み出した「アート」(それが定量化されたものをコンテンツと呼ぶ)にこそ心を動かされるからだ。

Eコマース、D2C、サブスクリプションサービスなど、一人ひとりの顧客体験を豊かにすることが不可欠であるビジネスが今まさに台頭し、世の中の大きなうねりとなっている。

その流れの中で「Netflix」や「Spotify」が先駆者として挑戦するように、AIとデータを十分に駆使し、アーティストやクリエイターと共に人間ならではの価値(=「アート」)を提供し、顧客体験を豊かなものに深化させることこそが、今後の企業発展の基本モデルとなっていくのではないだろうか。

デザイン[top]:長澤 豪(amana DESIGN)

デザイン[diagram]:片柳 満(amana DESIGN)

イラスト:井上 元太

編集:徳山 夏生(amana)

![]()

amana Content Marketing

amana Content Marketing

コンテンツマーケティングの本場であるアメリカで、業界を牽引するリーディングカンパニーであるIndustry Dive。国内唯一の独占パートナーであるアマナがその集合知を活用し、成果へと繋がるコンテンツマーケティングをサポートします。

企業が抱える課題に沿って、戦略策定からチーム構築、コンテンツ制作、効果測定まで、コンテンツマーケティングの運用をトータルで支援します。