新型コロナウイルスの影響で人と直接対面する時間が劇的に減り、顧客や消費者とのコミュニケーションをデジタルシフトすることが急務となった今。企業のマーケターが今あらためて注目しているマーケティング施策の一つがコンテンツマーケティングです。

企業がコンテンツマーケティングに取り組むときに課題となる、コンテンツの「質」と「量」。その両方を叶えるための考え方とは?

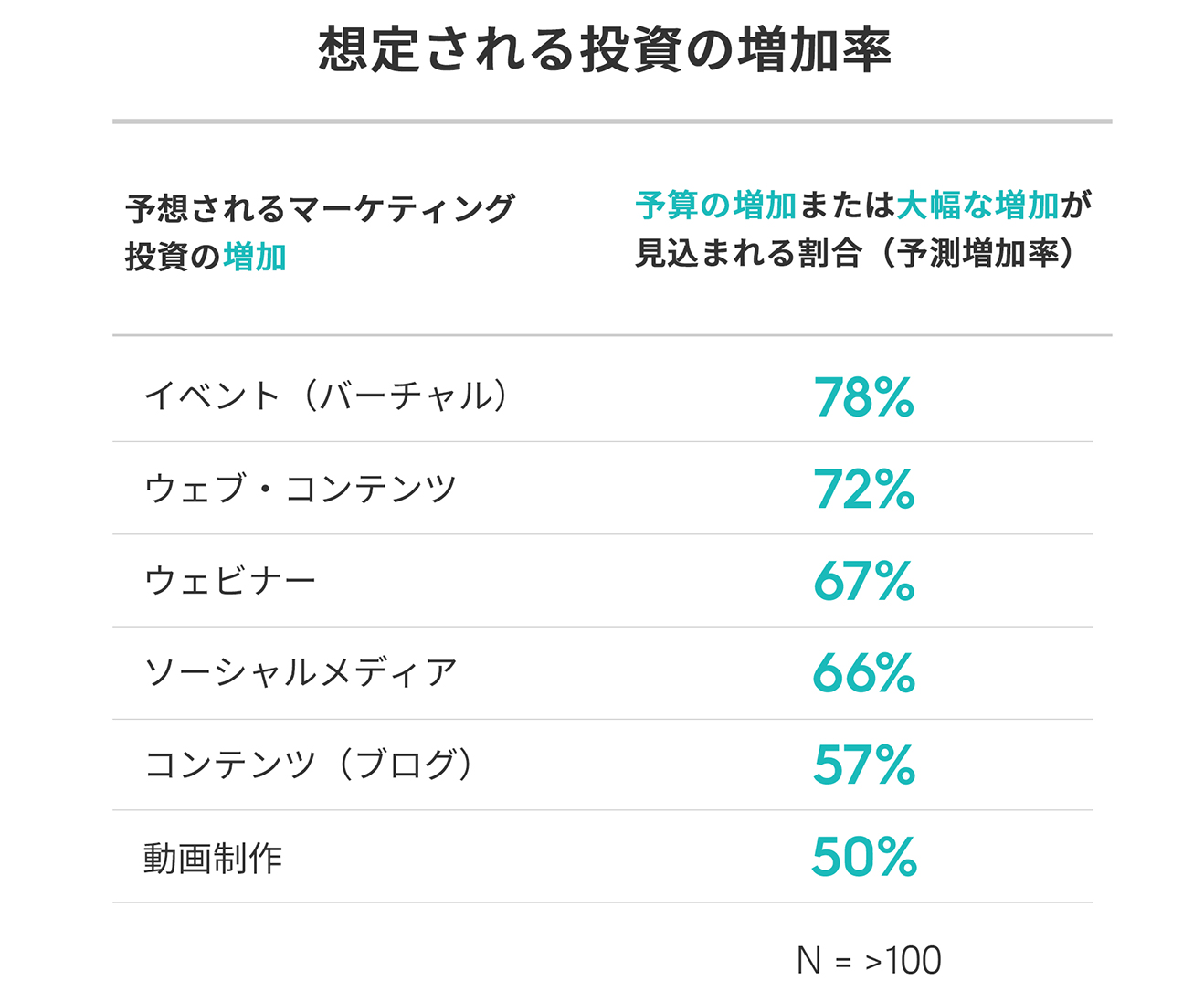

企業のマーケティングリーダーを対象に実施した調査(Sirkin Research, 2020年4月)では、予算増加が想定されるマーケティング施策として、バーチャルイベントやWebコンテンツ、ウェビナー、ソーシャルメディア、動画などが挙げられ、今なお継続するパンデミックの中で、オンラインメディアの活用は必須となっています。

参照:ThinkContents「【調査結果】新型コロナウイルス(COVID-19)が与えるマーケティングチームへの影響」

こうした状況を背景に、今あらためて企業に注目されているのがコンテンツマーケティング。企業が顧客や消費者にとって価値あるコンテンツを開発・発信することで見込み顧客との接点をつくり、関係性を深め、最終的には購買客やファンになってもらうことを目的としたマーケティング施策です。

企業がコンテンツマーケティングに取り組むときに大切なのが、コンテンツの「質」と「量」、どちらも追求すること。せっかく読者・視聴者にとって価値のある質の高いコンテンツを配信していても、誰にも見られなければ存在していないも同然。オーガニックのオーディエンスに届けるには、Googleなどの検索エンジンで関連キーワードが検索された際、コンテンツハブ(※1)となっているサイトが上位に表示されなければなりません。そのためには、質だけでなく、コンテンツの適切な量が必要なのです。

※1…企業がもつコンテンツ群を貯める場所のこと。通常、ウェブサイトがその中心的な役割を担い、SNSやメールマーケティングなどへ展開する。

コンテンツの量を追求するとき、企業やブランドは、TVCMからのスピンアウトコンテンツや出版社とのタイアップ、社員によるブログ記事を活用することも多いでしょう。もちろんこれらの手法も、自社製品やブランドストーリーを語るという観点からは重要な制作手法ですが、製品の作り手やブランド側の視点に偏りやすいという問題があります。

コンテンツマーケティングという手法が広まった背景の一つに、「顧客は、企業・ブランドの“売りつけよう”という意志を感じたら、顧客は逃げてしまう」という考え方があります。もちろん購買の一歩手前で迷っているオーディエンスに対しては製品の説明が必要ですが、最初から「売ろう売ろう」という語り口で潜在顧客に近寄ると敬遠され、顧客になってもらえない可能性が高くなります(ウィンドウショッピングするつもりが、店員さんに商品を強く勧められて辟易した経験、ありますよね)。相手がカスタマージャーニーのどの段階にいるか、に応じて届けるべき内容は異なるはずです。

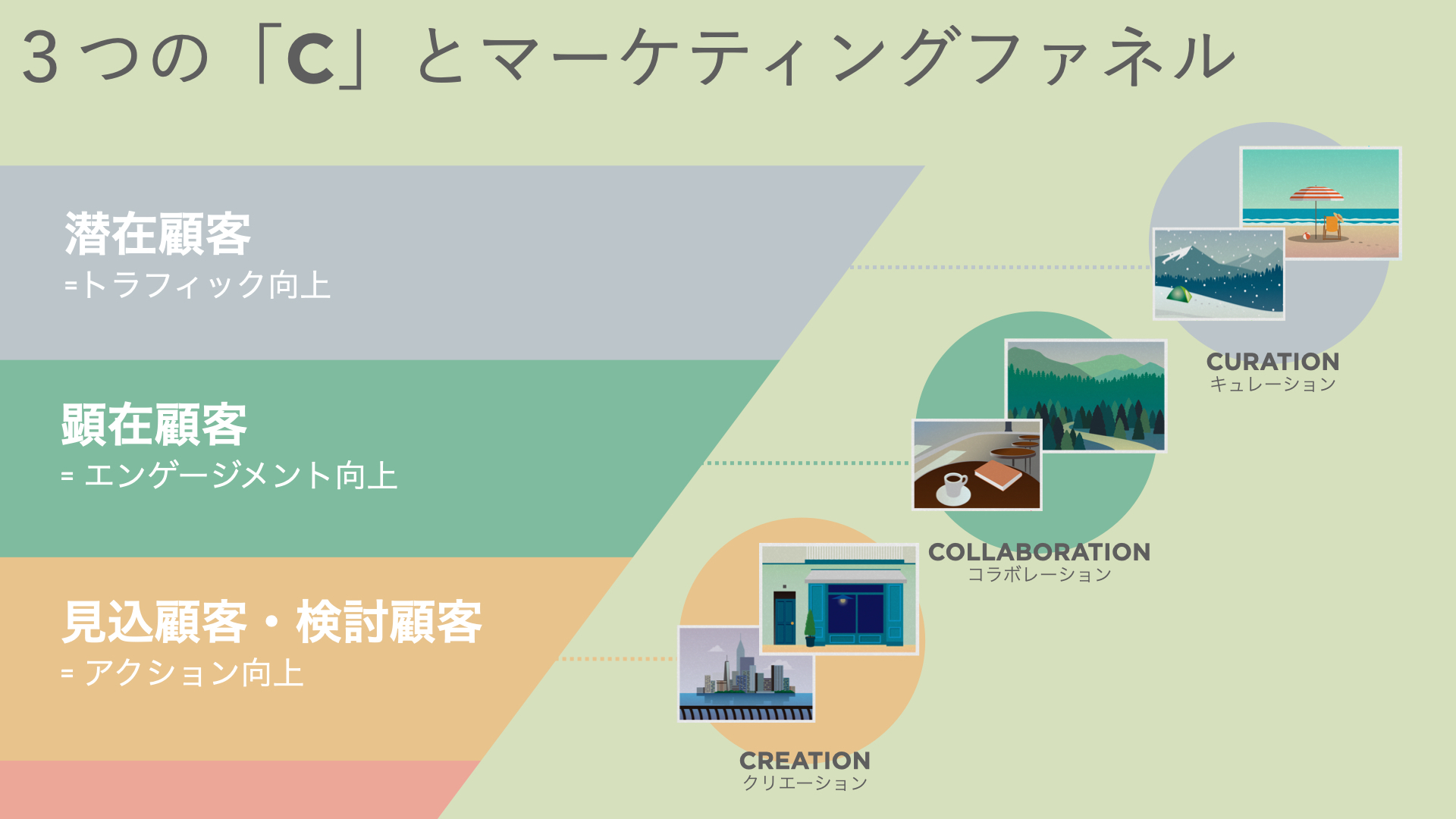

届けるべき内容が異なるのであれば、当然コンテンツの開発手法も違います。目的別にコンテンツ開発の種類は大きく3つ。「クリエーション(Creation)」、「コラボレーション(Collaboration)」、「キュレーション(Curation)」の「3つのC」を起点とします。

① クリエーション(Creation)

「クリエーション」とは、企業の視点で、企業自身が一からコンテンツをつくること。ブランドや製品を深く理解していないとわからないこと、企業や製品側の視点を語ることが可能です。そのため、購入するための最後の一押しや、顧客を企業や製品に巻き込んでファンになってもらうという目的に適しています。

一方で、企業や製品を語るコンテンツを一からつくるには、時間も手間もかかり、コストが高くなるというデメリットも考えなければなりません。企画、オリエン、制作、編集、配信までの期間は、質の良いコンテンツを作ろうとすると、少なくとも1ヶ月半から2ヶ月はかかるというのが一般的な感覚でしょう。

② コラボレーション(Collaboration)

「コラボレーション」は、外部の専門家の協力によってコンテンツを制作することです。ブランドの目線が入るとはいえ、外部専門家がブランドを客観的に見ながら制作を進めるので、信頼感を生み出すことができます。

雑誌とのタイアップ記事や大学教授、研究者からの寄稿がこれに当たりますが、関わる人員が増えるため、一つ目の「クリエーション」と同様か、それ以上に制作時間がかかったり、タイアップ相手との調整があったりと、表面的には見えにくい部分にもコストがかかることも視野に入れておく必要があります。

③ キュレーション(Curation)

「キュレーション」とは、すでに一般公開された外部のコンテンツを、ブランド目線で選定し、自身のコンテンツハブに掲載する方法。このコンテンツは、ライセンスドコンテンツとも呼ばれます。

もちろん勝手に引用するのではなく、適切なライセンス手続きの元に掲載をする必要がありますが、この手法には大きなメリットがあります。一番のメリットは、既存のコンテンツを利用するので、「クリエーション」や「コラボレーション」と比較して制作期間を非常に短くできること。そして、費用も抑えられることです。

扱うテーマについてのコンテンツがコンテンツハブ上に集約されるので、そのテーマについて広く情報を探しているような潜在顧客層に役に立つサイトとして認知してもらえることもメリットの一つ。ターゲットである読者の興味・関心を知るために一から独自にコンテンツをつくるのは大変ですが、「キュレーション」では短期間で効率的に読者へアプローチすることができます。

「クリエーション」、「コラボレーション」、「キュレーション」の「3つのC」によって制作されたコンテンツは、コンテンツマーケティングの目的に合わせてバランスよく使い分けることが重要です。

潜在層(読者)が顧客へと段階を進むカスタマージャーニーを想定したとき、まずは「キュレーション」でオーディエンスを集め、「コラボレーション」によってエンゲージメントを高めて購入を後押しし、「クリエーション」によってファンになってもらう、という道筋です。

カスタマージャーニーは、このようにマーケティングファネルとして考えることもでき、ファネルの面積が、それぞれの段階に連動するコンテンツの量にも一致します。つまり、まずは潜在層を集めるために、比較的安価で開発できるキュレーションコンテンツの量を確保し、ファネル中段・下段と進むにつれて、ブランド・製品について質の高いコンテンツを用意する、ということです。この「3つのC」を活用することで、コンテンツハブ上のコンテンツの質も量も担保することができます。

「3つのC」を念頭にコンテンツを定期的に開発し、コンテンツハブで配信すると、そのコンテンツは“群”としても機能し始めます。つまり、一つひとつのコンテンツの価値だけでなく、コンテンツ同士が相乗効果を発揮し、コンテンツハブ全体の価値も高まるのです。信頼できる高品質な情報が数多く存在するサイトとして検索エンジンに認識されれば、検索結果で上位に表示され、新規の潜在顧客増加にもつながります。

このようなコンテンツハブを生み出すことができれば、施策全体の費用対効果が向上。さらに、多大な広告出稿費に頼っていた場合は、その割合を減らすことにもつながります。これこそが、現代的なコンテンツマーケティングのメカニズムなのです。

そして何より、運用を続ける中で見失わないようにしたいのが、ビジネスの成果。コンテンツマーケティングは単なる認知や集客だけを目的としてスタートしがちですが、ブランド価値や収益、LTV(※2)の向上を図れなければ、ビジネスとして続けられなくなってしまうことが多いのです。

※2…Life Time Value(顧客生涯価値)。顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益のこと。ブランドや商品、サービスに対する顧客の愛着(ロイヤリティ)が高いほど、LTVが高まりやすくなる。

明確な成果を上げるためにも、「3つのC」を起点により広い視野を持ち、体系立てて効率的にコンテンツマーケティングを行っていきましょう。

本稿はThinkContents「「3つのC」で、コンテンツの質と量を実現する: コンテンツの適切な作り方」をリライトしたものです。

テキスト:釜田 俊介(amana)

デザイン:長澤 豪(amana DESIGN)

イラスト:井上 元太

編集:徳山 夏生(amana)

![]()

amana Content Marketing

amana Content Marketing

コンテンツマーケティングの本場であるアメリカで、業界を牽引するリーディングカンパニーであるIndustry Dive。国内唯一の独占パートナーであるアマナがその集合知を活用し、成果へと繋がるコンテンツマーケティングをサポートします。

企業が抱える課題に沿って、戦略策定からチーム構築、コンテンツ制作、効果測定まで、コンテンツマーケティングの運用をトータルで支援します。