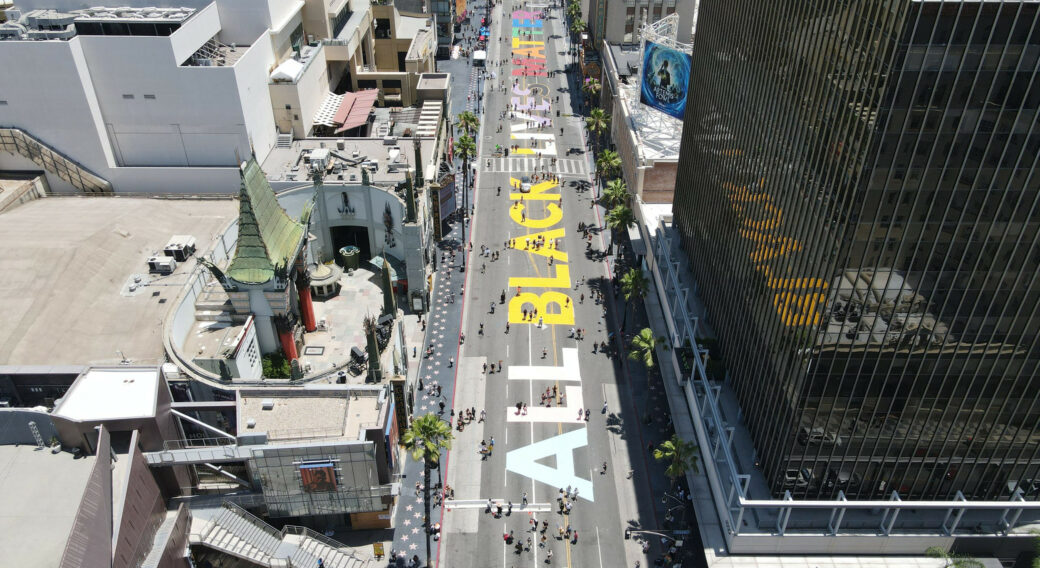

2020年5月、アフリカ系アメリカ人であるジョージ・フロイド氏の死をきっかけに、大きく広がった人種差別抗議運動「Black Lives Matter」。テニスの大坂なおみ選手の抗議活動も記憶に新しいのではないでしょうか。その際注目を集めたのが、スポンサー企業の姿勢。いま、日本企業でも社会問題に対するスタンスが問われています。企業はこれからどのようなコミュニケーションをしていくべきなのか、ソーシャルニュースメディアのハフポスト日本版編集長・竹下隆一郎さんと考えます。

※本稿は2020年10月29日に開催されたアマナのウェビナー“「会話が生まれる」企業のコミュニケーション~ハフポスト日本版と考える、企業が新しい時代にむき合うためのコンテンツとは~”を記事化したものです。

いま、アメリカでは強烈は勢いで黒人差別への抗議が広がっています。ニュースなどで情報は知っているものの、日本に暮らす日本人にとっては、自分ゴトとして捉えるには難しい場合も多いでしょう。しかし、ハフポスト日本版編集長・竹下隆一郎さんは、いま企業として社会問題をどう考えているかが問われているといいます。

「かつて、企業とメディアは別々のものとして存在していましたが、今やその境目が曖昧になってきています。たとえばトヨタ自動車による『トヨタイムズ』では、株主総会や決算内容の分析、豊田社長のインタビューなどを掲載し、まるで経済メディアのように運営しています。また、企業のみならず、ノーベル平和賞を受賞した国連世界食糧計画(WFP)のサイトも、WFPに関する情報を記事コンテンツとして掲載し、メディアと同じ発想で情報発信しています。

企業・団体・個人など、あらゆる存在がメディアとして機能している時代。企業が発信するメディアであれば、過度に政治や社会問題を取り上げることは少ないかもしれませんが、メディアとの境目が溶け合っていることは事実です」(竹下さん/ハフポスト日本版編集長)

竹下 隆一郎|Ryan Takeshita 1979年生まれ、ハフポスト日本版編集長。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2002年に朝日新聞社に入社し、民間企業や経済官庁を取材する経済部記者やデジタルメディアの新規事業を担う「メディアラボ」を経て、2014年—2015年にスタンフォード大学客員研究員。朝日新聞社を退職し、2016年から現職。世界経済フォーラム・メディアリーダー、TBS系『サンデーモーニング』コメンテーター。

「Black Lives Matter」に対して積極的なスタンスを表明している企業の一つがNetflixです。Twitterを通して、沈黙していることも共犯者であるとし、抗議活動を支持する意思を表明しました。

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up.

— Netflix (@netflix) May 30, 2020

「沈黙することは、共犯と同じ」と表明。Netflixは、「黒人の命は大切です」と記し、差別への反対を強く訴えた。その後「Black Lives Matter: 黒人とアメリカ」と題し、アメリカにおける人種的不正義や黒人の体験を描いた映画やドラマシリーズ、ドキュメンタリーをまとめたページが開設された。

一方、大坂なおみ選手をスポンサードするなどして支援する日本企業では、大坂選手が「Black Lives Matter」の活動の一環として試合を欠場したり、全米オープンで7つの黒いマスクを着用したりした際、抗議活動についてのメッセージ発信は、竹下さんが見る限り目立ったものはありませんでした。

そこで、ハフポスト日本版では、濵田理央、中村かさねの両記者が中心となって、日清食品やヨネックス、シチズン、マスターカード、WOWOWといった大坂選手を支えたりパートナー関係にあったりする企業に意見を伺いました。質問は「大坂選手の優勝について」、「人種差別や暴力に抗議するメッセージの発信や内容について」の2つです。

ハフポスト日本版では9月中旬、大坂選手の公式サイトに記載されている15企業のうち、現在もスポンサーやパートナー関係にある14社にコメントを求めた。

コメントがあった7社のうち、大坂選手の行動に対する明確な見解を示したのはヨネックスだけだった。「スポーツに国境や人種差別はあってはならず」と踏み込んで言及し、大坂選手の行動と同社の姿勢を重ねた。

その他の企業は、大坂選手の行動に対して「コメントする立場にない」「見解はない」など、人種差別などに関してコメントすることに躊躇する様子がうかがえた。

その中でも、シチズンは「彼女の勇気ある行動を尊重しています」という立場を示している。

またアメリカ企業のMastercardのように、BLM運動の高まりを受けて、人種差別に対して打ち出した姿勢を紹介する企業もあった。

ハフポストがこうした質問を企業に投げかけるのは、「Black Lives Matter」や人権問題についての専門的な深い考察を問うというよりも、社会問題に対して企業がどう向き合っているのか、その姿勢を知りたいからだといいます。そしてまた読者も、企業の姿勢を知りたがっているのです。

消費者は「商品がいいから」、「環境に配慮して樹木を植える活動をしているから」、といった端的な理由だけでブランドイメージを抱くのではなく、より深い部分で企業とコミュニケーションしていると竹下さんはいいます。若い世代であればあるほど、「この会社は、なぜ存在しているのか?」を見ているのです。そのため、一見答えづらい社会問題に関する質問であっても、「直接的には答えられないけど、こんなことを考えている」、「今回コメントは出しませんが、社内で議論したいと思います」というように、問題へ取り組む姿勢について発信することが求められています。

その証拠に、アメリカのマーケティングコンサルタント会社・エデルマンが過去20年続けてきた信頼度調査によると、世界8カ国(約1万6000人)の81%の人々が、企業に対する信頼は、消費者の購買判断を決定づける要因になると回答。日本でも70%の人々が同様に答えています。

出典:大坂なおみが語った「スポンサー企業失う恐怖」 企業側はどう答えた?【14社調査】

「企業が姿勢を示すことで、反対の意見を持つ人と対立関係になってしまうことを考えると、リスクを感じてしまうかもしれません。ですが、企業と社会はつながっている存在です。それゆえ、様々な社会のステークホルダーのことを一生懸命考えているという姿勢を示すこと自体に、ネガティブなインパクトはほぼないと思います。そして、実はそういったことを考えている会社ほど、消費者以外にも多くの人を惹きつけます。たとえば一緒に働く仲間もそうです」(竹下さん/ハフポスト日本版編集長)

企業から発信すればするほど、新しいアイデアやビジネスチャンスが舞い込んできたり、転職したいという人や新しい取引先とも繋がったりすることもできる。自ら開くことで、消費者に限らず人材も情報もモノも、はたまたお金も入ってくるサイクルが生まれるのです。

では、実際に社会問題について企業の姿勢を示していくとき、果たしてどのようにしてそのスタンスを決め、どのようにして示すべきなのでしょう。竹下さんが企業の社長や広報の方と話すなかで見えた“社会問題の語りにくさ”の要因は、次の3つに集約されます。

①日頃から、社会問題に関する会話が「社内」で行われていない

②ニュースや海外の情報は「関係ない出来事」として捉えられている

③「政治との距離」を意識している

社会的な問題に対してコメントを求められたとき、必ず答えなければいけないわけではありません。しかし、同じ「ノーコメント」でも、“社内で準備ができている企業のノーコメント”と、“考えられていない企業のノーコメント”には大きな差があり、社内で検討・議論・会話が行われている企業ほど外へ発信できると竹下さんはいいます。ハフポスト日本版が「会話を生み出すメディア」というキャッチフレーズを掲げているのも、職場や学校などで、もっとニュースについて話し合ってもらいたいという思いがあるからです。

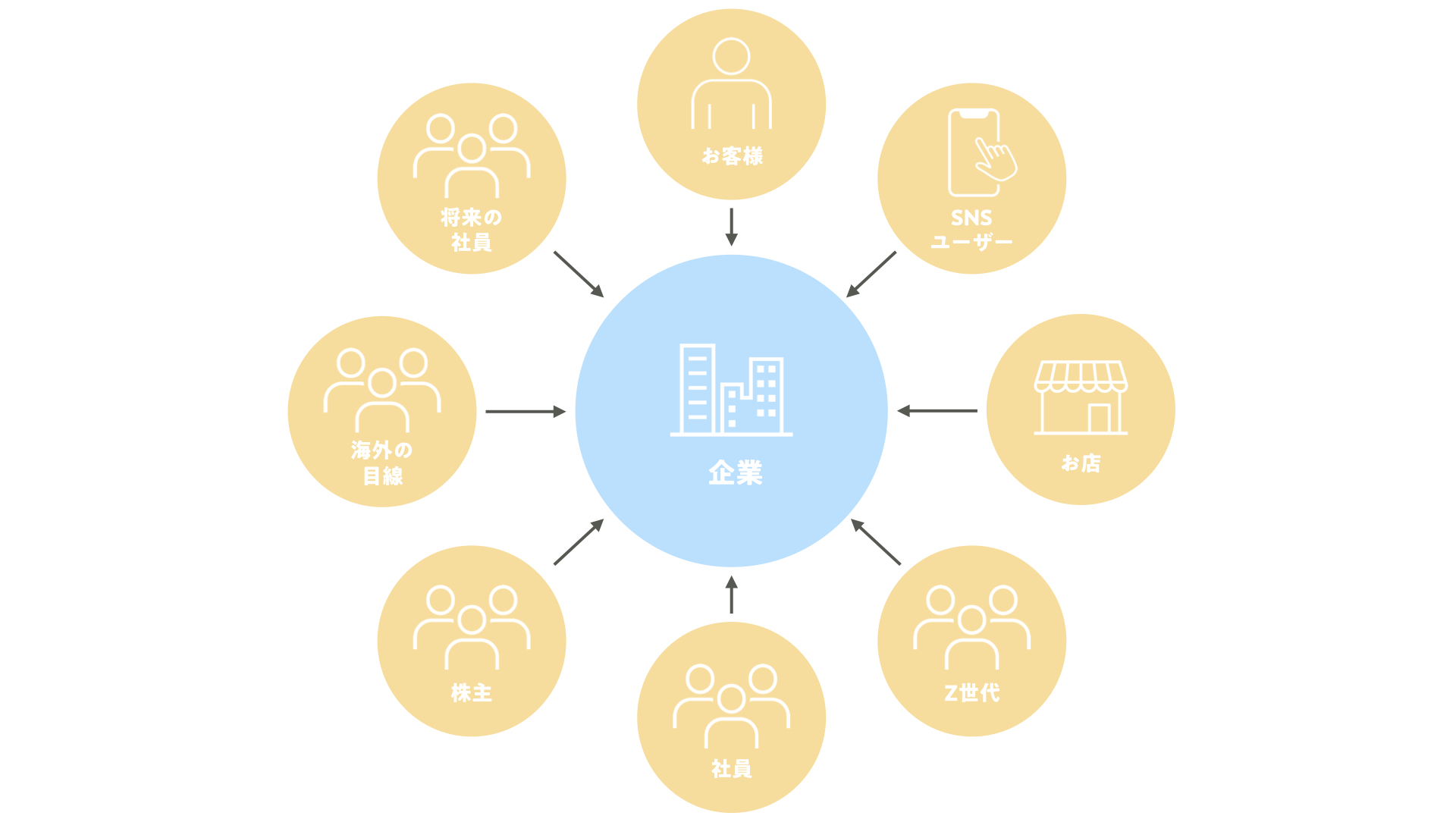

「企業は、SNSやインターネットを通じてたくさんのステークホルダーに囲まれています。toBのコミュニケーションをしていたつもりでも、それが翻訳されて世界へ発信され、海外の消費者である『C』の方と繋がる可能性もあるわけです。また、PR費を払っていなくとも、芸能人が突然SNSで自社商品を勧めてくれることもあれば、新卒の社員も企業のいろんな側面をみています。気づかないうちに会社への目線が注がれているのです。

顧客や株主、従業員といった従来のステークホルダーだけでなく、SNSユーザーや将来社員となる可能性のある人、海外の目線、商品を扱っているお店など、さまざまな存在がいることをまずは知ることです。そして、どうすれば社内で交わした言葉を社外に届けられるかを意識することが大切です」(竹下さん/ハフポスト日本版編集長)

企業を取り巻くステークホルダー。

企業は、外部のメディアにはわからない情報を持っているもの。社内のコンテンツを発掘し、発信することは、企業だからこそできることでもあります。

企業にとって社会問題を扱うのは難しく、ましてやSNSやオウンドメディアで発信するのは至難の業。そうした場所で発信しなくとも、社内でコミュニケーションが交わされた末に少しでもオープンになっていくと、その僅かな隙間から光が差し込み、大きく広がっていく可能性が生まれます。

「私たちビジネスパーソンの多くが、1日の内で最も長く過ごすのは職場です。その時間で社会観や人間観が形成されていくのではないでしょうか。社員が変わると企業が変わり、日本の企業が変わることで、日本の社会が変わっていきます。

社会を変えるというのは、必ずしも投票に行く、デモをする、ということだけではありません。もちろん投票もデモも、民主主義社会では圧倒的に大事な行為です。そうしたことをする人が増えることに加えて、企業が変わることで、社会により大きなインパクトを生み出すこともできるはず。それが日本の経済発展や、暮らしやすい世界につながっていくのではないでしょうか」(竹下さん/ハフポスト日本版編集長)

撮影:猪飼 ひより(amanaphotography)

文・編集:徳山 夏生(amana)

![]()