「空っぽ」。英語では「エンプティネス」と表されるこの言葉は、日本を代表するデザイナーである原研哉さんが、自身の創作活動において大切にされている概念です。モノやコトにあふれ、「成熟社会」と形容される現代において大切にすべきビジュアルコミュニケーションの在り方について、原さんにお話を伺いました。

――長年ビジュアルを作る立場として仕事をされてきた原さんが、ビジュアルコミュニケーションを考える際に最も意識されていることは何でしょうか。

原研哉さん(以下、原。敬称略):“大げさにしない”ことでしょうか。「ビジュアル」と聞くと、どちらかと言えば大げさなものだと思われるかもしれません。しかし、できるだけ肩の力を抜いて、無駄な演出をせず本質にふっと入っていくことに重きを置いています。

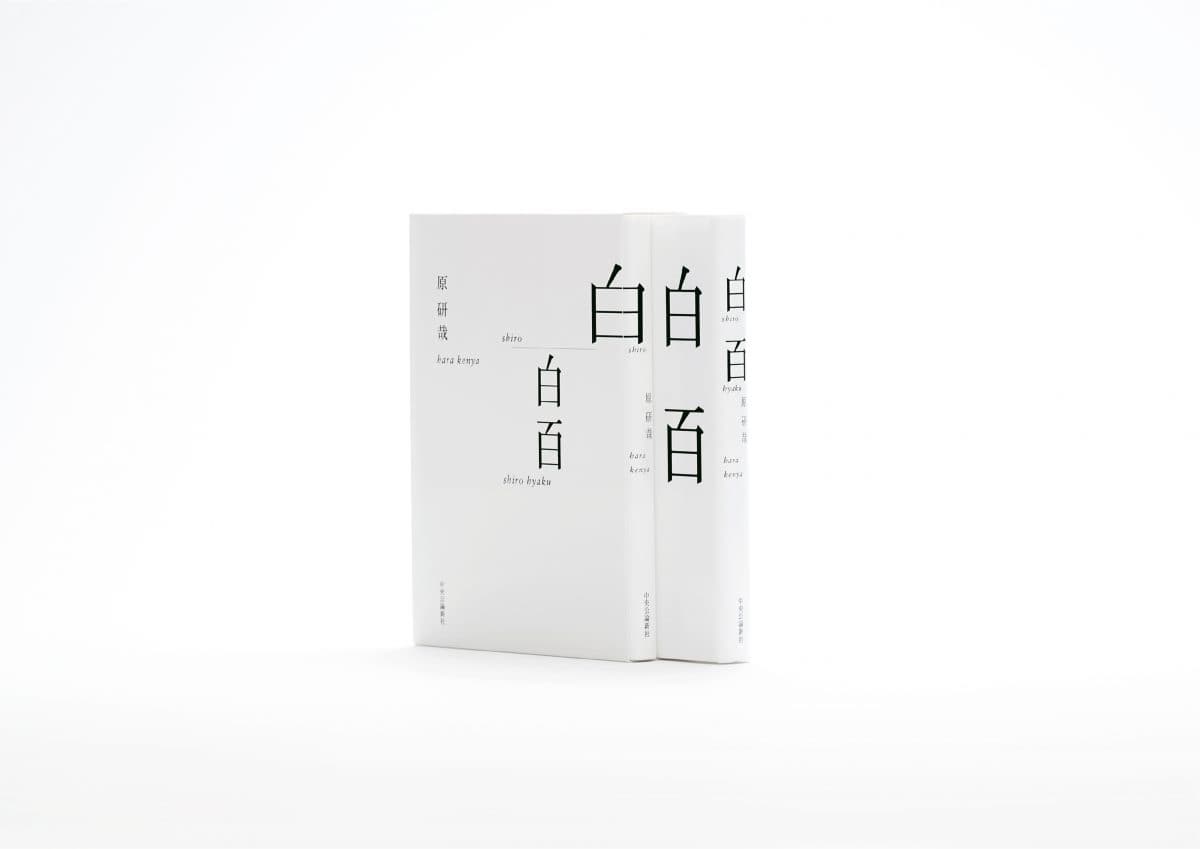

――それは、原さんの著書である『白』と『白百』にも書かれている「エンプティネス(空っぽ)」の概念に関係する考え方でしょうか。

原:そうですね。私はデザイナーとして仕事をしてきた中で、いかに受け手の頭の中にイメージを喚起させるかを考えてきました。

元々“自分はデザイナーである”という感覚があまりなく、デザインの実を摘んだり枝を拾ったりと、デザインの庭を整備しているような感覚で仕事をしたいという気持ちがあります。

若い頃は100%“自分”という個に向き合ってデザインしたいと思ったこともありますが、あるテーマに沿って無駄な要素を抑えていく方が、見る人に受け入れてもらえるのではないかと感じ始めました。自分の中に入り込んで作るデザインも嫌いではないですが、あえて外に向けて露出していきたいと思ったんです。

それからは、ことさらあざとい表現をしなくてもいいのかなと思うようになっていきました。

「LIFE 1998」AD:原研哉 D:原研哉 ADV:日本デザインコミッティー

そうして仕事を繰り返すうちに、世界の中で蓄積されてきた意思疎通の知恵が創作活動の中で意識されてくる。そのうちの1つが「エンプティネス(空っぽ)」です。

人と意思疎通を行うときは、一方的に情報を投げかけるのではなく、むしろ相手のイメージを受け入れる方が有効である場合が多い。つまり、“いかに多く説得したか”ではなく、“いかに多く聴けたか”がコミュニケーションの質を左右します。

たとえば、何かがいっぱいに満ちた容れものを差し出されると受け取るしかないですが、空っぽの容れものを示されると、そこに自ら何かを入れようと、能動性が引き出されます。それがコミュニケーションの理想だと思うんですよ。

『白』『白百』(中央公論新社)原 研哉著。

――「エンプティネス」の概念は、時代によって在り方が変わっていくものでしょうか。それとも普遍的なものでしょうか。

原:そもそも「エンプティネス」は、古い日本文化の中でずっと大切にされてきた考え方で、今でも日本人の性質として受け継がれています。

たとえば、日本の神社の構造は中心が空っぽに近い。日本人が昔から八百万(やおよろず)の神様の存在を信じ、神社のような空っぽの建造物を作ることで、神様が入ってきてくれると考えていました。“神社”という空っぽの器を介して、神様とコミュニケーションを行ってきたのです。

お寺の場合、人々は「自分自身を見つめたい」と思いお寺に来ることも多くあるので、“何もない”お寺の方がその人自身のイマジネーションを湧き上がらせることに寄与します。生け花でも同じことが言え、ぽつっと物思わしげに花が生けられていると、その花の意味は何かと考えさせられますよね。こうした簡素なものの中に「エンプティ」は機能しています。

――原さんの代表的なお仕事の1つに、無印良品のブランドコミュニケーションがあります。まさに「エンプティ」が内在していますね。

原:ええ、無印良品のコンセプトとして考えてきたものです。私が無印良品を表現するときに考えているのは、いかに“未知化”するかです。

簡単に情報を得られる環境になり、人々は物事を深く知らなかったとしても、少しでも見聞きしたことがあれば「知ってる、知ってる」と反応するようになってしまいました。「知っている」は「消費する」ことだと思うのです。だから、ブランドを表現する人たちは、その「消費」から逃れなければいけません。

つまりブランドは理解されてはいけない。常に消費者からの理解から逃れていくということが、ブランドを新鮮に維持するうえでは重要なことなのです。

おそらく無印良品に潜在的な興味を持っている人は多くいますが、その興味はさまざまです。ある人は「エコロジー」だと思い、ある人は「ノーデザイン」だと思っている。このように受け取り方は多様であるべきですし、広告メッセージは受け手の考え方を代表してしまうものであってはなりません。

いかに受け手の「知らなかった」を引き出し、コミュニケーションの可能性や余地を作り出していくこと。それが「未知化」です。

無印良品キャンペーンポスター「地平線(ウユニ塩湖)」2003 CL:株式会社良品計画 AD:原研哉 Ph:藤井保

「MUJI NY店舗ビッグビジュアル 2015」 AD:原研哉 CL:株式会社良品計画 D:原研哉、増田圭吾 Ph:Kohey Kanno

「住む」雑誌広告(左)第24回 トイレブラシ 2018 (右)第25回 テープディスペンサー2018 AD:原研哉 D:原研哉、神田彩子 CL:株式会社良品計画 Ph:伊藤彰浩

――何かを広告するとき、メッセージを伝えなければと思ってしまうかもしれません。しかし、いかに知らなかったかに気づいてもらうことが大事なのですね。

原:たとえば、エルメスやグーグルのブランドコミュニケーションは素晴らしいです。エルメスは、広告でエルメスのことをひと言も説明していません。「こんな素材で、こんな職人が、こんな縫い方で作っている」ということを広告では伝えていないのです。イメージを受け手に委ねているんですね。

グーグルも検索エンジンのトップには「Google」と書かれているだけで何もありません。それでも世界のリーディングカンパニーとして存在感を放っていますよね。

原:日本の伝統的なプロダクトにも「エンプティ」の概念が機能しています。たとえば「柳刃(やなぎば)包丁」。この包丁は、長い刃にプレーンな柄がついているだけですが、持ち方によって使い方が変わり、立体感のない柄が板前の職人技術のすべてを受け止めてくれます。

一方、機能的の代表例として、ヘンケルスの包丁が挙げられますが、このグリップは非常に合理的に作られていて、握った瞬間に親指の位置がバシッと決まります。

西洋技術は、人間工学的に誰が使っても一定の成果をあげられるように物を進化させてきましたが、日本の場合は素っ気ないものを基軸において人間の技をそこから高度化させていく、という発想があります。つまり、使い手や受け手の能動性を高めるような余地をデザインしているのです。

――今や表現手法が多様化し、新しいメディアが多く誕生しています。それについて原さんはどのように感じていらっしゃいますか?

原:面白いと思いますね。私が若い頃は書籍やポスターを通して、動くものを静止化させていくことに情熱を注ぎました。流動する頭脳を1つの推敲された文章に置き換え、印刷することで取り返しのつかない「書籍」というものに固定させていくことにエネルギーを割いてきました。

一方で、今は動くメディアが多様になりました。今私が若ければ、絶対に興味を持つと思います。形や音や言語を組み合わせるというのは非常に可能性があり、それを最大限展開できるメディアがそろってきたわけですから、大変興味深いです。

――今の時代は、多くの人がさまざまなビジュアル表現を追求し、生み出している変革期のような気がしています。そのような時代に生きるクリエイターが意識しておくべき大切なことはなんでしょうか。

原:私もこれまでたくさんのビジュアルを探求し、生み出してきましたが、大切なのは「受け手の頭の中にある膨大なビジュアルの記憶がリソースだ」ということです。

「たわしを口に入れてみましょう」と言うと、実践しなくても口に入れたらどうなるか想像がつきますよね。映像が浮かんでくるでしょう。私たちが幼少の頃、世界を這いまわり、舐めまわり、世界に触れてきた膨大な記憶の蓄積があるんですよ。

だから目の前に提示されたビジュアルは本当に些末なものであったとしても、そこから刺激されて脳の中にもさまざまなイメージが立ち上がります。ビジュアルイメージの本質というのは、喚起させるということなのです。

――受け手の可能性を信じるということでもあるのですね。

原:そうですね。1つのビジュアルがトリガーとなり、どれだけたくさんのイメージを脳内に立ち上げられるかが勝負になるので、1枚の限定された表現で頭の中のイメージを固定してしまうことはやらない方がいいわけです。

たくさんのイマジネーションを喚起できるかが、ビジュアルコミュニケーションにおいて大切な力なので、余計な要素を介入させてしまわない方がいい。

ビジュアルを見せることだけが、ビジュアルを立ち上がらせることにはならない。その先にある可能性を見つめてみてください。

テキスト:森下夏樹(@natsukilog) インタビュー撮影:塩谷智子

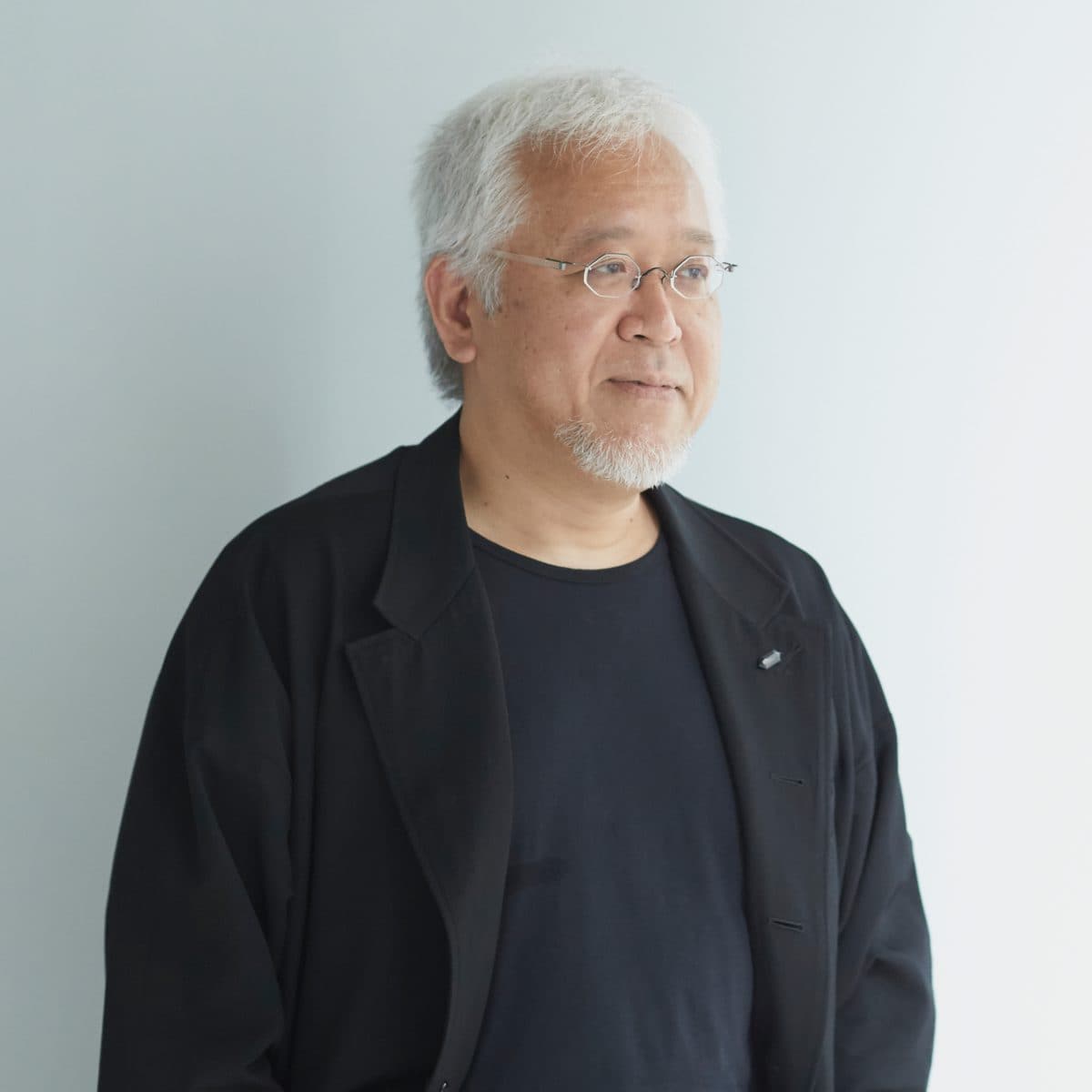

プロフィール

デザイナー

1958年生まれ。デザインを社会に蓄えられた普遍的な知恵ととらえ、コミュニケーションを基軸とした多様なデザイン計画の立案と実践を行っている。日本デザインセンター代表。武蔵野美術大学教授。

無印良品のアートディレクション、蔦屋書店、GINZA SIXのVI、JAPAN HOUSEの総合プロデュースなど、活動の領域は多岐。一連の活動によって内外のデザイン賞を多数受賞。主著に『デザインのデザイン』(岩波書店/サントリー学芸賞)、『日本のデザイン』(岩波新書)、『白』『白百』(中央公論新社)がある。

![]()