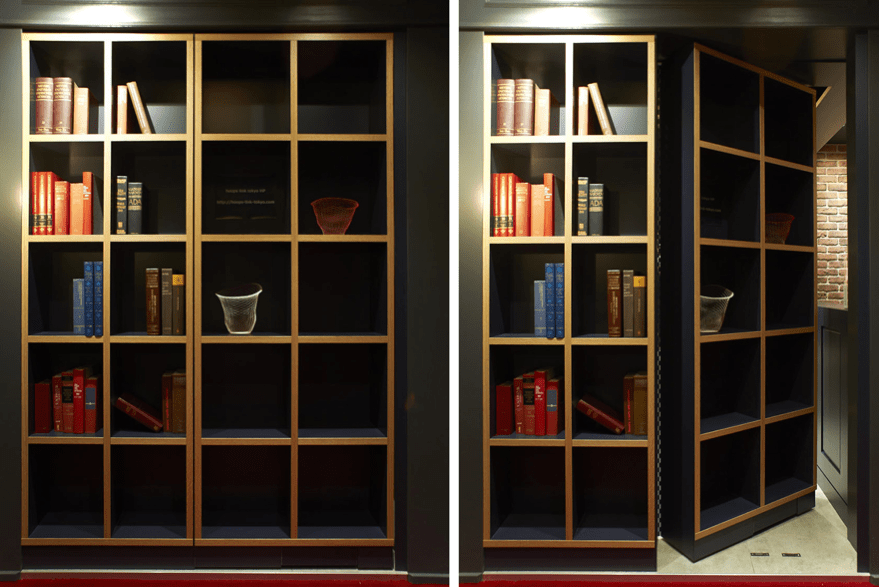

ITベンチャーやスタートアップ企業が集積する東京・渋谷。あるビルの隠し扉の向こう側には、三井住友フィナンシャルグループのオープンイノベーション拠点「hoops link tokyo」(フープス・リンク・トーキョー)があります。金融機関のイメージを覆したアンダーグラウンドな空間が持つ「場の力」とは何か。運営を担当する同社ITイノベーション推進部の運営チームのメンバーに、アマナの片岡圭史がお話を伺いました。

片岡圭史(以下、片岡):企業におけるオープンイノベーションの取り組みが活発化していますが、三井住友フィナンシャルグループが「hoops link tokyo」を開設するに至った経緯を聞かせていただけますか。

古川剛也(以下、古川。敬称略):フィンテック(ファイナンス×テクノロジーの略)が世の中に広がる中で、2016年夏にオープンイノベーションの1つの方法として、ベンチャー企業を招いてハッカソン(※1)のイベントを開催しました。20チームに参加していただき、優秀チームとは協業の話も進みました。一方で、数日間の熱狂がイベント後に引いてしまうのがもったいない、新しいことに挑戦している人たちとずっと近い距離にいたいというのが最初の思いでした。

この経験から、ベンチャー企業や大企業の新規事業担当者など、いろいろなプレイヤーが定着してくれるスペースを作れば、私達と程よい距離感でいい関係が築けるのではないかというのが、2017年9月にオープンした「hoops link tokyo」の発端です。

(※1)ハック(Hack)とマラソン(Marathon)を掛け合わせた造語。ソフトウエア開発者らがグループを作り、与えられたテーマについて、短期間で集中的にアプリケーションやサービスを開発し、技術やアイデアを競うイベントのこと。

片岡:金融機関がこういう場所を作るのは、めずらしいことだと思います。正直なところ社内的にはどう見られていたのですか。

古川:ITイノベーション推進部は2015年10月にできた新規事業を創出する部署で、社内でも注目されている部署だと思います。その部署が本社と離れて渋谷にオフィスを設置するというのは、異端だったかもしれません。

天野麻依子(以下、天野。敬称略):IT業界から来た私からすると、金融機関がオープンイノベーションをやっていることが見える化されていませんでした。むしろブラックボックス化していたので、自分達の活動を表現できる場という意味でも、オープンスペースを作るのはいいことだと思いました。

三嶋英城(以下、三嶋。敬称略):実は今年1月に入社しました。前職はIT業界ですが、ここを訪れて古川と話をさせてもらったとき、金融機関の活動とはギャップがあって、こういう取り組みを本気でやっていることに感銘を受けたことが、今回の転職のきっかけでもあります。ITベンチャーが集う渋谷に拠点を置いたのは、金融機関がIT業界に歩み寄っているというメッセージでもあるので、素晴らしい取り組みだと思います。

片岡:金融機関といえば大手町というイメージですが、渋谷を拠点にしたことには大きな意味がありますね。

古川:そうですね。私達がhoops link tokyoを作る以前から、東京駅周辺にはフィンテックベンチャーのためのシェアオフィスがあったりと、金融の街にベンチャーを呼び込むという流れがありました。ただ、我々三井住友フィナンシャルグループとしては、ベンチャー企業が来るのを待つのではなく、変化が起きている場所に自ら行くんだという意識でした。

三嶋:IT業界から見ると、金融機関の人とつながれる場所はほとんどないのでhoops link tokyoの期待はとても大きいと思います。

古川: IT化やデジタル化が進んでも、ファーストタッチはお互いに顔と顔が見えて、熱を交換し合うことが大事だなと実感しています。

片岡:この場所は、金融機関のイメージからはかけ離れていますね。空間デザインのコンセプトをぜひお聞かせください。

古川:コンセプトは、1920年代の東海岸、ニューヨークの隠れ家バーです。禁酒法でお酒を飲めなかった時代、本屋やコーヒーショップの裏側に隠し場所を作って夜な夜な酒を飲んで語り合っていました。彼らはお酒に見えないお酒、つまりカクテルをおいしくすることに腐心し、その結果1920年代に飛躍的にお酒がおいしくなったと言われています。この話をモチーフに、金融機関も外の世界ではレギュレーションが厳しいけれど、この扉で守られた空間なら、今までの枠にとらわれないイノベーションが起こせるのではないかと思いました。

片岡:面白いですね。

古川:一般的にコワーキングスペースやシェアオフィスは西海岸のイメージで設計しています。アップルもグーグルもガレージから生まれたように、クラフト感のあるデザインになるのかもしれません。しかし、私たちの金融機関の役割を考えると、モノ作りをするというより、お客様とお客様をつなぐ、というイメージでした。じゃあ、つなぐ機能を持つ場所って何だろう、と考えて酒場にたどり着きました。

片岡:視覚がキーになるという点で、天野さんと三嶋さんはデザインやビジュアルの有効性についてお考えはありますか。

天野:ここが実際にできたとき、私もワクワクしました。来ていただく方も口々にそう言ってくださるので、クリエイティブな考えとか新しいアイデアが生まれやすいんじゃないかと思っています。

三嶋:ITのオープンスペースでも、ここまでこだわっているところはあまりありません。私が感銘を受けたのは、デザインの力も大きかったと思います。それに、金融機関をまったく連想させない作りなので、「金融機関が変わる」というメッセージ性が感じられますね。

片岡:デザインと合わせて「hoops link tokyo」という名前も重要ですね。あえて三井住友フィナンシャルグループの名前を入れないこともこだわりですか。

古川:そうですね。多くのプレイヤーにフラットにつながっていただくために、三井住友フィナンシャルグループの色は前面に出さないようにしています。「くぐると何かにつながる輪」をコンセプトに樽のタガやバスケットボールのリングを意味する「hoops」とつなぐを意味する「link」をつけました。そしてもう一つ裏の意味がありまして、hoopsのhを除くとoops! になるんです。「ここは失敗を許す場所です」と、失敗だと言われる前に失敗を宣言したんです。

片岡:今後、この場所でどんなことが起こり発展していくのか、とても興味があります。

古川:イノベーションを意図して起こすのは難しいと思うんですが、まずはマインドを前向きに変えることが必須です。今までのしがらみや常識を忘れてもらうため、「この場所は1920年代の酒場です。皆さんが思い描いている金融機関ではありません」ということを具体的なストーリーに落とし込んで実現しました。

片岡:実際に生まれてきた新規事業やこれから進みそうな案件はありますか。

古川:昨年11月頃から意図的に、まったく違う業界の人とSMBCグループの人がチームを作ってアイデア検討を行う企画をしています。今後はオープンイノベーションワークショッププログラム「SMBC Brewery」として多種多様な外部企業とアイデアを共創していきます。

片岡:今後のプロモーションなども考えていますか。

古川:4月23日から期間限定で日中をオープンスペースにしています。この期間はイベント予約がない限り、事業開発に熱意を持って取り組まれている方ならどなたでも自由に使っていただけるようにしています。オープンスペースを通して我々がまだ出会ったことのない人たちとつながれることを期待しています。

天野:ファンを作りたいですね。そのために、SNSなどのプッシュ型で配信できる機能を持ったツールが必要だと感じております。イベントの集客もできて、それが一つの付加価値として認めてもらえるようなSNSやメールマガジンの施策に取り組みたいと思います。

三嶋:ツールではありませんが、渋谷界隈の有望で今が旬なベンチャーの方々が集う場所になれば、この場所をめがけて来たいという人もいっぱいいると思います。渋谷というキーワードを最大限に活用したいと思いとしてありますね。

片岡:最後に、今後の展望をお聞かせいただけますか。

三嶋:将来的には必ずしも私達が起点ではなく、この場にいること自体に価値があり、偶発的に何かが生まれていく場として醸成できればと、個人的に思っています。

天野:コンセプトは「くぐると何かにつながる輪」なので、ここに来たら誰かに会うことができ、私達も他業種の方々とお会いし、ゆるくつながることからネットワークが生まれたらいいと感じております。

古川:さまざまな業界の人と人がこの場所で出会い、顔を合わせて語り合うことで新しいアイデアが生まれ、イノベーションを起こすビジネスに育っていってほしいですね。

テキスト:さとうともこ

インタビュー撮影:杉本晴

プロフィール

三井住友フィナンシャルグループ ITイノベーション推進部

2005年三井住友銀行に入社。営業を経験した後、本部にてコンプライアンス、採用、不動産戦略等に従事。2014年より2年間米国ロースクール(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)に留学。2016年に帰国後、ITイノベーション推進部に着任。現職では「hoops link tokyo」の運営に従事し、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を担う。

プロフィール

三井住友フィナンシャルグループ ITイノベーション推進部

大学卒業後、日本アイ・ビー・エムに入社。システムエンジニア、コンサルタントを経て、マーケティング、クラウド製品に伴う新規ビジネス創出を担当。金融の未来がテクノロジーで変わりゆく現場を目の当りにし、金融機関へ転職を決意。2016年より三井住友銀行に入行、現在に至る。

プロフィール

三井住友フィナンシャルグループ ITイノベーション推進部

2005年大手通信事業者へ入社。インフラエンジニアを経験した後、通信サービス・スマートフォンアプリの商品企画に従事。経営戦略部門にてCVCの運用を手がけ、2013年モバイル特化型のクラウドビジネスを立ち上げる。プロジェクトマネージャーとして約5年に渡り同ビジネスを推進。2018年三井住友銀行に入行しITイノベーション推進部着任。IT業界での知見を活かし、フィンテック領域での新規事業開発に従事。

![]()