移動も飲食もリテールも、オフラインすべてがオンラインに包み込まれる「アフターデジタル」の時代。前編で見てきたように、先行する中国やアメリカでは、メーカーのヒエラルキーは下がり、サービサーやプラットフォーマーが台頭しています。社会構造や文化背景の異なる日本において、先行事例のエッセンスをどのように抽出し、日本独自のDXを切り拓いていけるのか。『アフターデジタル』シリーズ著者、ビービットの藤井保文さんへのインタビュー後編です。

――『アフターデジタル2 UXと自由』(日経BP)でも紹介されていた、中国のEV(電気自動車)メーカー「NIO(ニオ)」の体験設計はかなり優れていますね。

藤井保文さん(以下・藤井・敬称略):NIOは、一台600万円~700万円ほどのEVを販売している会社です。しかし、実際はただクルマを売るのではなく、ライフスタイル型の高級会員制サービスを600万円~700万円で提供している。そんなイメージの会社なんですよ。

藤井 保文 | Yasufumi Fujii 1984年生まれ。東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 修士課程修了。2011年、株式会社ビービットに入社。現在は東アジア営業責任者としてUX志向のDXを支援する「エクスペリエンス・デザイン・コンサルティング」を行う。著書に、『アフターデジタル – オフラインのない時代に生き残る』『アフターデジタル2 UXと自由』など。政府の有識者会議参画、FIN/SUM、G1経営者会議など「アフターデジタル」におけるアドバイザリや講演活動も多数行っている。https://www.bebit.co.jp/

――まさにメーカーではなくサービサーだと。実際、NIOの会員制サービスにはどんなものが?

藤井:特徴的なサービスは4つあります。

まず1つは「NIO Power」という充電サービスです。EVの現状の弱みは充電に時間がかかり、充電ステーションが少ないこと。しかしNIOは、コンテナ型充電ステーションで電池パックごと入れ替えてしまうので3分でフル充電になるほか、スマホアプリで指定した場所まで充電カーが来てくれる充電デリバリーを提供しています。

※NIO 公式ウェブサイトより

藤井:2つ目はメンテナンスの「NIO Service」。年間23万円ほどを払うと修理、保険、Wi-Fi使用量のアップグレード、空港の駐車場無料などさまざまな特典がつき、メンテナンスを依頼するとスタッフが家まで来てくれて、カギを渡すと終了後に家に戻すところまでやってくれます。

この2つの充実したアフターフォロー的な定常サービスによって、本来なら「売ったら終わり」になりがちなクルマメーカーながら、売った後もユーザーと繋がり続ける接点を得ている。いつでもユーザーの相談にのれるような下地があるわけです。

――ただ、新たな体験型サービスと言うには少し弱い気もします。

藤井:そうですね。しかし、この定常サービスがあるうえで、残り2つの「NIO House」と「NIO App」というサービスが効いてくる。

「NIO House」はリアルの会員制ラウンジで、カフェや図書館、ベビーシッター用スペースまであり、子供を預けて買い物に出かけることもできます。英会話教室やヨガ教室、NIO幹部とクルマについて語り合うユーザー会など、毎日多彩なイベントが実施され、会員はそれに参加できる。

このラウンジサービスに連携して「NIO App」があります。これは会員向けのアプリで、ポイントはSNS機能があること。ユーザーが「NIOのある生活」を写真やテキスト、動画で投稿すると、数百の「いいね」や数十のコメントがつくほどアクティブな場になっています。

藤井:イベント参加や試乗予約、あるいは充電デリバリーサービスもこのアプリを使いますが、毎日ログインするとポイントが貯まり、投稿をWeChatでシェアするとさらにポイントが付与され、貯まったポイントはNIOがセレクトした他社の商品を含むさまざまな商品やサービスの購入に利用できます。

――「NIO」というブランドをとりまくコミュニティが広がりながら、あらゆる接点に触れ、どんどんエンゲージメントが高まる構造になっているわけですね。

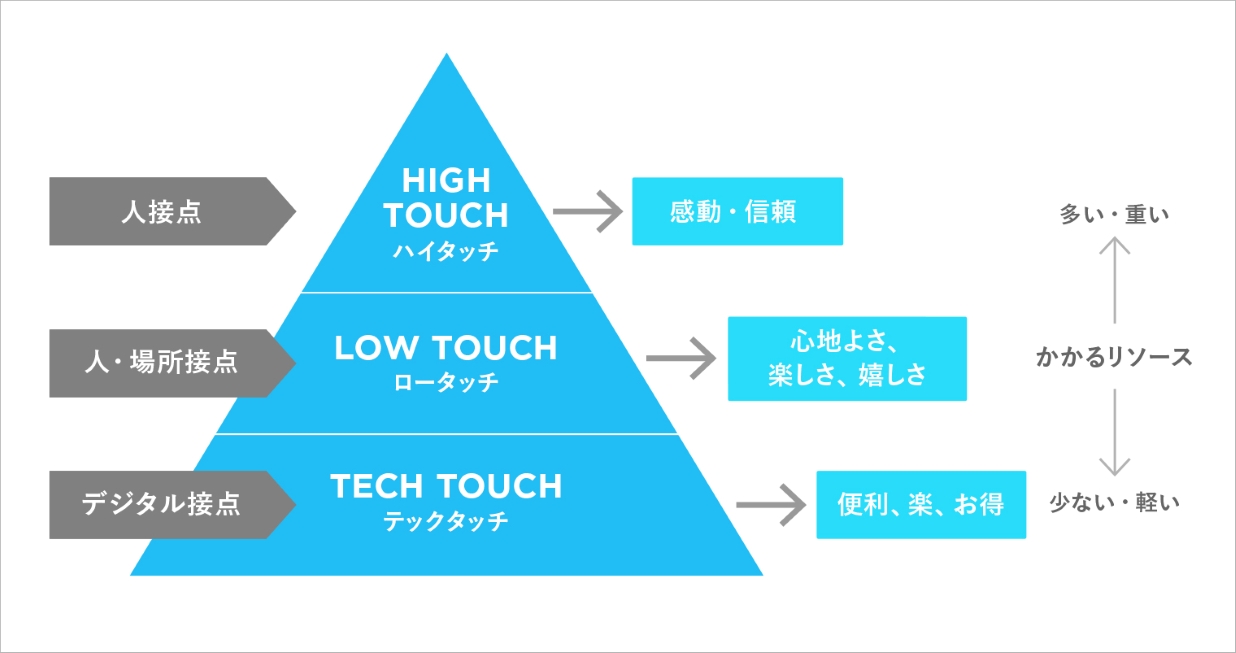

藤井:そうなんです。目を凝らすと、カスタマーサクセス理論でいわれるタッチポイントの考え方が、NIOのUX設計に反映されていることがわかります。

※ビービット ウェビナー資料より

藤井:イベントでの1対多のコミュニケーションや定常サービスなど、心地よさや楽しさ、嬉しさを感じる「ロータッチ」でコンスタントに接点をつくりつつ、ユーザー同士の会話、NIO社員との個別相談など1対1の「ハイタッチ」のシーンでより深いコミュニケーションをとっていくことで感動や信頼が生まれていく。

さらにアプリを通した「テックタッチ」によって日々情報をキャッチしながら、NIOユーザー同士でアカウントを交換しあって交流を深め、それが次なる「ロータッチ」や「ハイタッチ」の機会につながってコミュニティが育まれていく仕組みです。

ブランドの提案するライフスタイルに共感してファンが集まるという構造はこれまでにもありましたが、テクノロジーを活用しながら、より巧みなインセンティブ設計をすることで、さらに粘着度の高い構造にアップデートしている。

――ユーザーからすると、オンラインもオフラインもシームレスに「NIOがあることによって得られる豊かな体験」が味わえるということですね。

藤井:はい。NIOユーザーは、便利で豊かな生活につながるから、どんどんサービスを利用します。このループによって自然とユーザーの行動データも精緻なものがとれ、サービスも製品も使えば使うほどブラッシュアップされます。

――ループを高速回転させるほどに、UXもさらに磨かれていくと。

藤井:そうです。また、その設計以前に明確な「世界観」をNIOが設定していることこそが、成功のポイントでもあるんですよ。

NIOは「人生の地平を広げる」という世界観を掲げて、それを実現するためにNIOのあらゆるサービスを提供している。それは単なる移動ではなく、新しいライフスタイルやコミュニティの提供であり、家族や仲間との豊かな時間を増やすことでもあるんです。

――EVはもちろん、イベントもワークショップもSNS上の交流も、どこを切り取っても、その世界観を感じさせる。だからこそ、そこに共感するエンゲージメントの高いユーザーが集まるわけですね。

藤井:そうしてテンションの高いユーザーたちが、日々オンライン、オフラインを問わず「人生の地平を広げる」ような体験を重ね、それをシェアしていく。もはやNIOを一緒に形作る共犯者のような関係性になっていくんです。

それはとても強いブランドになるということ。いまやNIOは、次世代EVでは中国におけるシェアNo.1になっています。

――日本企業はこの部分を学ぶべきだと。

藤井:そうですね。ただ一方で、僕は日本こそ、こうした世界観を体験してもらう仕組みづくりがうまいのではないか、そこに強みがあるのではないか、とも考えています。

――具体的にはどういうことでしょう?

藤井:例えば「おもてなし」という文化。これを星野リゾートの星野佳路さんは「世界観を見せつけること」だと定義していて、僕はそれに共感しています。

目の前の相手に徹底的に尽くす、ニーズを満たすような接客は、欧米でいうServant(召し使い)を語源とした西洋的な「サービス」に近い。一方で「おもてなし」は、こちらが先に見立てのようなものをつくり、それに基づいた完成された礼法や所作を、完璧にこなす。

その高い美意識に触れた相手が、おもてなしの裏にある世界観に魅了され、感動する。

藤井:あるいはアニメやゲームといったキャラクターやコンテンツづくりにおいても、やはり圧倒的に日本は優れていますよね。その優位点はいろいろありますが、1つ大きいのが「世界観のつくりこみ」の巧さ。

たとえば『あつまれ どうぶつの森』でも、キャラクターの棲み分けや細かな言葉遣いの違い、ひらがなと漢字の使い分けなど、細部にまで魂が宿った世界観が貫かれています。

たしかに、テクノロジーの活用やリアルとデジタルを掛け合わせた接点づくりは中国がうまいのですが、世界観の組み立てと、それをアーキテクチャーに落とし込むようなスキル・ノウハウは元来、日本の得意分野であると。そのDNAのようなものを存分にビジネスにも転用すれば、どこにも負けない体験の提供が実現できると確信しています。

――しかし、なぜ日本は、ソフト面やカルチャー領域ではそうした世界観をつくることが得意なのに、ビジネスだと苦手に見えるのでしょう?

藤井:1960年代の高度経済成長期の成功体験からいまだ抜け出せていない面があるからでしょうね。欧米のキャッチアップを目指して、とにかく改善と努力によって、すでにあるものを磨き上げ続けて、よりよいものをつくって世界に勝ってきた。

そうなると、プロセスを磨く専門家集団こそがビジネスの正解になる。まったく新しい世界観を標榜して、ユーザーを魅了することは不得手な組織ですよね。

――そこから抜け出すには?

藤井:「過去の成功体験から抜け出せない…」とは言うものの、考えてみればわずか60年前から現在に限定された話なんです。もともとの日本が持っている資質ではない。

世界観から体験とアーキテクチャーを組み立てる。その実現のために、オンラインもオフラインも含めてあらゆる手段を活用する。シンプルにこれに尽きると思います。

その意味では、DXは目的ではなく、世界観を具現化するためのプロセスであることも意識すべきですよね。今のDXブームをただ追いかけて、魂のぬけたDX、願いのないテクノロジーを推し進めてしまう企業が多いと感じます。

――「願い」のないテクノロジー、ですか?

藤井:最近「願い」って言葉を多用しているのは、実は漫画『キングダム』の影響で(笑)。

藤井:46巻で、秦の法律家である李斯が、始皇帝の側近である武将の昌文君と「法とはなにか」と問い合うシーンがあります。そこで昌文君は「刑罰をもって人を律し治めるものだ」と言う。

ところが、李斯はこれを一蹴して「“法”とは願い!」「この全中華の人間にどうあってほしいのか、どう生きてほしいのか、どこに向かってほしいのか、それをしっかりと思い描け!」と言うんです。

――DXにおいても同じ話だと。

藤井:そうです。創り上げたい世界観、ユーザーに届けたい豊かさ、そうした「願い」を形にするためにテクノロジーやDXを使うべき。それが僕が『アフターデジタル』シリーズで伝えたいメッセージなんですよ。

ただ、その願いは“ひとりよがり”ではやはり支持されない。ユーザーがどんな不便や不満を感じて、何を期待しているか。それをしっかりと見つめながら、自社が社会の中でどのように機能するべきか、引き受ける役割を相対的につかみとることです。

オフィスや会議室にとじこもったり、ワークショップだけしていても、答えは見えない。支持される「願い」は生まれないんです。

記事の中で紹介した中国企業NIOでは、社員のことを「フェロー(仲間)」と呼んでいるそうです。

仲間だから、ユーザーがSNSで話題にしていることを当たり前のようにチェックして、「いいね!」をし合う。イベントやワークショップを通して、本当に友だち同士のような関係性になっていく。

そこまで顧客にコミットすることが結果的に共犯関係を生み、求める世界観に嘘がないからこそ、コミュニティが広がっていきます。

「アフターデジタル」時代に企業に求められるのは、本気の熱。その着火点としての「願い」を、ユーザーの「願い」とどう重ね合わせられるか。それこそが、支持されるか否かの分水嶺となりそうです。

インタビュー・文:箱田 高樹

撮影[interview]:劉 怡嘉(acube)

撮影[top]:中村 理生(UN)

AD[top / diagram]:片柳 満(amana DESIGN)

編集:高橋 沙織(amana)

![]()