今や時価総額は6兆円を超え、右肩上がりの成長を続けるエムスリー。スピーディかつ徹底した顧客視点のプロダクト開発で、創業以来20年余りにわたって医療業界のDXを進めてきました。そんなエムスリーの成長を支えるデザイン組織は、どのようにマネージされているのか?デザインGグループリーダーの古結隆介さんに、アマナのクリエイティブエバンジェリスト・児玉秀明が聞きました。

児玉:先ほど通ってきたオフィスの受付にも、センスよく御社のビジョンが印字されていて、印象的でした。「インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと」。

「1円でも減らす」と具体的に掲げているという点においても、面白いビジョンですね。

古結:医療業界のDXを進めていくうえでは、「価値あるものを創造する」だけでなく、「負担を減らすことから生み出される価値」への視点も重要です。医療従事者や患者さん、あるいは製薬会社の方々など、私たちが日々向き合っている方々の負担を少しでも減らしていきたい。

コスト削減だけがゴールではないし、コスト削減の話は捉えようによってはマイナスイメージに働く場合もありますが、医療費はこれから膨らんでいく一方ですし、そこに対する切実な課題感がこうした言葉にも表れていると思っています。

古結 隆介 | Ryusuke Kogetsu 大阪芸術大学映像学科卒業。事業会社など複数社経験した後に、ビズリーチにて、コミュニケーションデザイン室やデザイン組織の人事をメインとしたデザイナーサクセスにてチームマネジメントを担当。2020年4月より医療従事者向けサービスを運営するエムスリーにて、グループリーダー/プロダクトデザイナーとしてデザイン組織戦略の立案/実行や新規事業/プロダクト開発におけるプロダクトデザインに従事。

児玉:なるほど。約20年前に、MR(製薬会社の医薬情報担当者)と医師の情報交換をサポートするコミュニケーションツール「MR君」のサービスをスタートされて以来、エムスリーさんは徹底して「顧客視点」でのプロダクト開発、いわゆるデザイン思考に則った開発をされてきているように思います。そのあたりの考え方は創業当時からあったのでしょうか?

児玉 秀明 | Hideaki Kodama 多摩美術大学卒業。1980年マッキャン・エリクソン博報堂(現マッキャン・エリクソン)入社。フリーランスデザイナーを経て、1990年にアマナグループの前身であるアーバンパブリシティに入社。長らくアマナグループのコーポレートブランディングや次世代クリエイター育成に従事するほか、企業ビジネスにクリエイティブの力を活かしていくためのノウハウを伝える活動を続ける。

古結:もともと、創業者の谷村(現エムスリー・代表取締役)がコンサルティング会社で医療業界に長く関わる中で感じていた課題意識に端を発して事業をスタートさせたようです。どうすれば、より良い医療をより多くの人に効率的に届けられるのかーー。その頃はおそらく「デザイン思考」で事業を進めているという自覚はなかったと思いますが、課題を抽出する段階において、すでにデザイン思考が根付いていたのかもしれません。

児玉:まだ世の中で「デザイン思考」や「デザイン経営」と言われる前から、すでに実態としてベーシックにそれを実践していたということですね。

古結:創業当時のエムスリーのデザイン組織は、ビジュアルデザインというよりは情報設計ができる人たちの集団で、そのメンバーが事業を牽引してきた経緯があります。それが今でいうところの「PdM(プロダクトマネージャー)」になっているわけですが、デザインドリブンの取り組みを20年前からすでにやっていたというのは、今思えば先進的だったのかもしれません。

児玉:医療業界としての特徴や、マーケットとして難しい部分はどういったところにありますか?

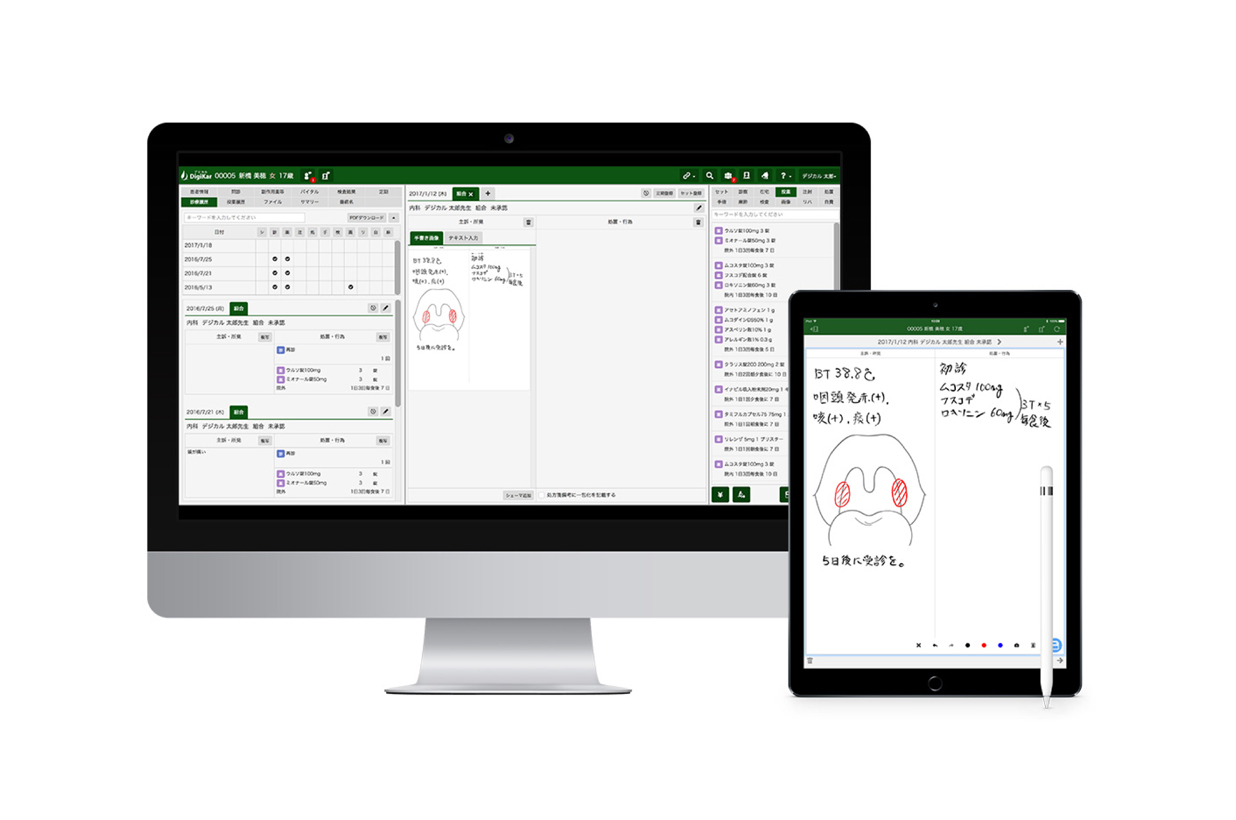

古結:デザインの側面から言うと、ひとつは、圧倒的にIT化が遅れている業界であること。私がデザインを担当したクラウド電子カルテを例にとると、開発プロジェクト立ち上げ当初の競合は、紙のカルテなんですよ。特に地方のクリニックでは、今でも紙でカルテを書く医師も多いです。

古結さんがデザインを担当した、クラウド電子カルテ「エムスリーデジカル」。iPhoneやiPadでも操作でき、医師は場所に捕らわれず作業することができる。

(提供:エムスリー)

古結:もうひとつは、ターゲットユーザーが非常に限られた専門職の方々なので、仮説立てが難しいことが特徴として挙げられるかもしれません。

だからこそ、ユーザーインタビューは重視します。それでも仮説が外れることも多いので、プロトタイプが出来上がったらまずは使っていただいて、その後何度も修正しながら仮説検証を繰り返す。変化に対応しやすいアジャイル型の組織で開発を進めています。

児玉:修正も、結構多いんですか?

古結:プロトタイピングは紙で行うことが多く、仮説検証を繰り返すためのアップデート、という意味でいうと修正は多いかもしれません。でも、バイアスが掛からないという意味においては、それが健全ともいえます。

児玉:まさに、それがユーザーファーストの開発ということなのでしょうね。

児玉:面白いなと思ったのが、経営層も何かしらプロダクト開発に関わっていて、ピープルマネジメントのみを役割とされている方がいないというお話。かなり新鮮でした。

古結:プロダクト会議には代表取締役の谷村も参加しますし、プロダクトに関するバックグラウンドも把握したうえで経営陣がフィードバックする体制になっています。

児玉:組織の階層が少ないと、風通しも良くなりますよね。

古結:マネジメントコストが掛からないメンバーが多い、とも言えるのかもしれません。例えば、いま私が一緒にプロダクト開発を進めている機械学習エンジニアがいるのですが、彼の専門性は数字やプログラムを扱うというところにありながらも、一緒に体験設計を進めていくと、自分でUXリサーチなども始めたりするんですね。

課題の本質に目が向くデザイン思考が浸透していると、フレームワークを知るだけで自走してすぐに実践に移せるように思います。

児玉:御社には「社長意識」という共通言語があるそうですが、まさに一人ひとりが経営者マインドを持つ、自走する組織ですよね。

エンジニアやデザイナー、ビジネス開発職などさまざまな職種があると思いますが、その中でも気になったのが、「QA(Quality Assurance=品質保証)」という職種。御社のプロダクト開発においては、QAチームは重要なポジションですよね。

古結:そうですね。やはり医療現場で使われるシステムなので、品質も重要です。品質に責任を持つという意味でも、エムスリーのQAチームには、ただ出来上がったプロダクトを確認するのではなく、戦略立案の段階から参加してもらいます。ユーザーにとって何が課題なのかという議論の段階から入ってもらうと、QAチームの視点も変わってくるんですよね。

児玉:なるほど。コロナ禍で医療が逼迫する中で、そうした現場の時間意識はさらに高まっているような気がしますね。エムスリーさんのビジネスとしては、コロナ禍で変わってきたことはありますか?

古結:オンライン化は目に見えて進んでいる印象があります。医療従事者に製薬情報を届ける「Web講演会」のご利用も増えていますし、コロナ以前は、こちらからサービスやプロダクトを提案していくケースが多かったのですが、最近では、医療従事者や製薬会社の方々から「現場で今こういう課題があるが、どう解決できるか」と相談していただくケースが増えています。

児玉:医療の現場課題も、日々変わってきているでしょうね。

古結:エムスリーとしては、その課題に対して「プロダクトでどう応えられるか」というところが勝負になります。その中でもデザイナーとしては、ヒアリングしながら課題を抽出・言語化して情報を整理していくという職能を活かしていきたい。

MRの方々も医師と直接会えない日々が続いていますが、課題を整理して、オンラインコミュニケーションの可能性を提示しながら新たな気づきを提供できる状態をつくるのは、デザイナーとしてあるべき姿かなと思っています。

児玉:当事者としては課題の山を認識していながらも、うまく言語化ができない状況はよくありますよね。課題を言語化してアウトプットに繋げる線を描くのも、デザイナーのひとつの役割ですね。

古結:仰るとおりです。これは社内にも言えることで、デザイナーが他の職種の方々と一緒にプロダクト開発をしていく中で、共通言語を持つことは大切にしています。デザインの世界に閉じてしまっているようではデザイナーの価値は発揮できないですし、共通認識をつくるうえで、言語化は重要な手段ですね。

児玉:ビジョンや通底する思想、組織づくりも含めて非常にロジカルで効率的な印象ですが、デザイン組織として、いま古結さんが課題に感じている部分はありますか?

古結:エムスリーのデザイナーは現在13名いて、ひとつの事業に対して担当デザイナーを1名配置する体制をとっています。グループ会社も含めると現在30近くの事業があるので、複数の事業を担当するデザイナーも多い。自分の担当事業に集中するあまり、デザイナー同士の連携がとりづらくなっている、浮いたボールを積極的に拾うことが難しい、といったことが課題になっていて。これはデザイナーとして担当事業に集中しているからこそ起こってしまう問題です。

児玉:なるほど。「隣の人が何をしているかわからない」というのは、他の企業でもよく聞く課題ですね。アマナでも情報やナレッジ共有のための仕組みをつくって、それをクライアント企業にも提供しています。

古結:そのあたりのノウハウは、ぜひいろいろ教えていただきたいです。

今トライアルで取り組んでいることとしては、二つ。ひとつは、各デザイナーが担当外の事業やサービスを理解する機会を定期的に設けるといった、コミュニケーションの総量を増やす取り組み。

もうひとつは、ちょっと個人的な興味や好奇心もあって始めた取り組みなのですが、Slack(※)で「ほめるチャンネル」というチャンネルをつくってみたんです。これは何かというと、チームメンバーが主体的に行動したことに対して、Slack上で他のメンバーが「ありがとう!すばらしい!」と言い続けるという、何でもないことなんですけど。(笑)

※…チーム内でのコミュニケーションをはかるビジネスチャットツール。テーマごとにチャンネルを立ててグループチャットすることができ、メッセージ、ツール、ファイルをチャンネルにまとめてチームで共有することができる。

児玉:でもたしかに、「このボール、拾ってくれませんか?」と頼むより、「このボールを拾いたい」と思わせる仕組みは大事ですよね。

古結:そうですね。真面目な話、組織づくりにおいて「心理的安全性」は結構重要だと思うんです。チームで成果を出すために、メンバーがいかにスムーズに動けるかを考えることもある意味でデザインと言えますが、少しずつ成果も出てきているので、これを言語化してエムスリー内に展開したいと思っています。

児玉:デザインというと、デザイナー個人の能力でアウトプットの質が決まるという印象を持つ人も多いと思いますが、古結さんはあくまで組織やチームワークでアウトプットの質を高めていくというところに視点がある。組織づくりを志したのには、何か原体験があったんですか?

古結:振り返ると、学生時代に映画監督を目指していたことは、多少影響しているかもしれないですね。一人ではつくれない、人が力を発揮し合って生まれる価値を見てみたいという思いがあるのかもしれません。

チームワークの中でデザインの価値をいかに最大化し、それをどう組織に落とし込んでいけるか。デザイナー自身も成長しなくてはいけないし、デザイナーの職能を他の職種の方々にも深く理解してもらうことで、より良いプロダクト、より良い組織をつくることができる。そのために、いまデザイナーの評価軸も少しずつ見直しを図っています。

デザイナーに限らずエンジニアや他の職種もそうですが、表面的な専門性ばかり見ていると、それに甘んじて可能性を閉じてしまいがちなので、そこをもっと広げていきたいという思いもあります。

児玉:本質的な専門性を掘り出していくことも、ある意味「言語化」と言えそうですね。組織づくりにおいて活きるデザイナーの特性も、そのあたりにありそうです。

古結:プロダクトをデザインすることも、組織を設計することも、あまり変わらないのではないかと最近よく考えます。ユーザーに対して価値あるプロダクトや自由を届けるために必要な組織づくりを逆算して行っている。そういう感覚です。

そう考えると、私は単純に、有形無形問わずデザインすることが好きなんでしょうね。

明確なビジョンをもとに、一人ひとりが経営者マインドを持ち、自走できる組織をつくっているエムスリー。そこには、課題の本質に目が向くデザイン思考が通底しています。

今自分は社会にどういう価値を生み出すためにこの会社にいて、どう力を発揮したいのか。終身雇用はもはや昔話となり、組織や社会との関わり方を自ら構築していくことが求められる時代だからこそ、一人ひとりの見据える先と企業ビジョンの交差点を積極的につくりながら、それぞれのプロフェッショナリズムが共鳴し合うような組織づくりをしていくことが求められているのかもしれません。

撮影[top]:広光(UN)

レタッチ[top]:カワノミオ(amana)

AD[top]:片柳 満(amana)

撮影[interview]:Kelly Liu(amana photography)

文・編集:高橋 沙織(amana)

![]()