組織の目指す理想=ビジョンを“北極星”のように指し示す。すると社員が自走して、力強く事業も走る――。ビジョン経営は実に正しく美しいものとして定着しはじめています。しかし、そのエビデンスを理解する人は少ないはず。

ビジョン経営は、脳科学から見てどう有効なのか?「人の主体性を支える脳機能」について研究する松元健二教授(玉川大学脳科学研究所)に、アマナのクリエイティブディレクター・村上英司が聞きました。

村上:ストップウォッチを使った実験で「人のやる気」を調べた松元先生の研究、とてもおもしろいですね。

私は普段、企業のインナーブランディングや、社員のモチベーション・組織力をあげるための案件に携わることが多いだけに、響きました。

村上 英司 | Eiji Murakami アマナ クリエイティブディレクター。企業の経営者やブランド担当者、クリエイターと共に、未来を創造する共創型ディレクター。ワクワクするような企業理念を発掘し、そこから生み出される役に立つクリエイティブの実現と、より良い社会への貢献に注力。ロンドン芸術大学キャンバーウェルカレッジ卒。グラフィックデザイナー、WEBディレクター、プランニングディレクターを経て現職。

松元:最近ではコンサルティングファームなども脳科学に興味を示し、脳科学者の見地から意見が求められることも多いですね。人の行動、組織の力学の裏付けを求めているのでしょう。

私自身、「人の主体性が脳内でどのように作り出されるのか」にずっと興味がありました。哲学の領域ではよく問われる話ですが、それを科学的に明らかにしたいというのが私の研究のモチベーションです。

松元 健二 | Kenji Matsumoto 玉川大学脳科学研究所教授。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。理化学研究所基礎科学特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター・スタッフ研究員、カリフォルニア工科大学神経科学訪問研究員などを経て、2011年より現職。専門は認知神経科学。目標指向行動や内発的動機づけ、社会性の神経基盤に関する原著論文多数。

松元:脳の高次機能は、1990年代半ばまでは主にサルで調べられていました。私も以前は、目標を達成するための行動を選択する脳内のメカニズムを調べる実験をサルでおこなっていました。しかしサルのような実験動物では、飲み物などの報酬を得るという外発的動機づけに基づいた行動しか実験には乗らず、主体性を考える上でより重要な内発的動機づけを調べる実験が難しかった。

その後、fMRI(※)という人の脳活動を調べる研究手法が普及してきたことを受けて、サルではなくて人に、「ストップウォッチを5秒で止める」というゲームをしてもらい、内発的動機づけを調べる実験を試みました。

※…MRI技術を使って、脳の機能活動がどの部位で起きたかを画像化する装置。

村上:ストップウォッチの遊び、一度はみんな経験がありますよね。なぜか妙に燃える(笑)。

松元:純粋に楽しいからやる、という内発的動機づけを簡単に促すことができるゲームです。動きが少なく、1回5秒程度で終わることもポイントでした。fMRI実験では、頭が動かないこと、同じことを数十回と繰り返せること、そしてfMRIの時間解像度の関係上1回が短すぎないことが大事ですから。

村上:fMRIで脳のどこをみると、「やる気」のメカニズムがわかるのでしょう?

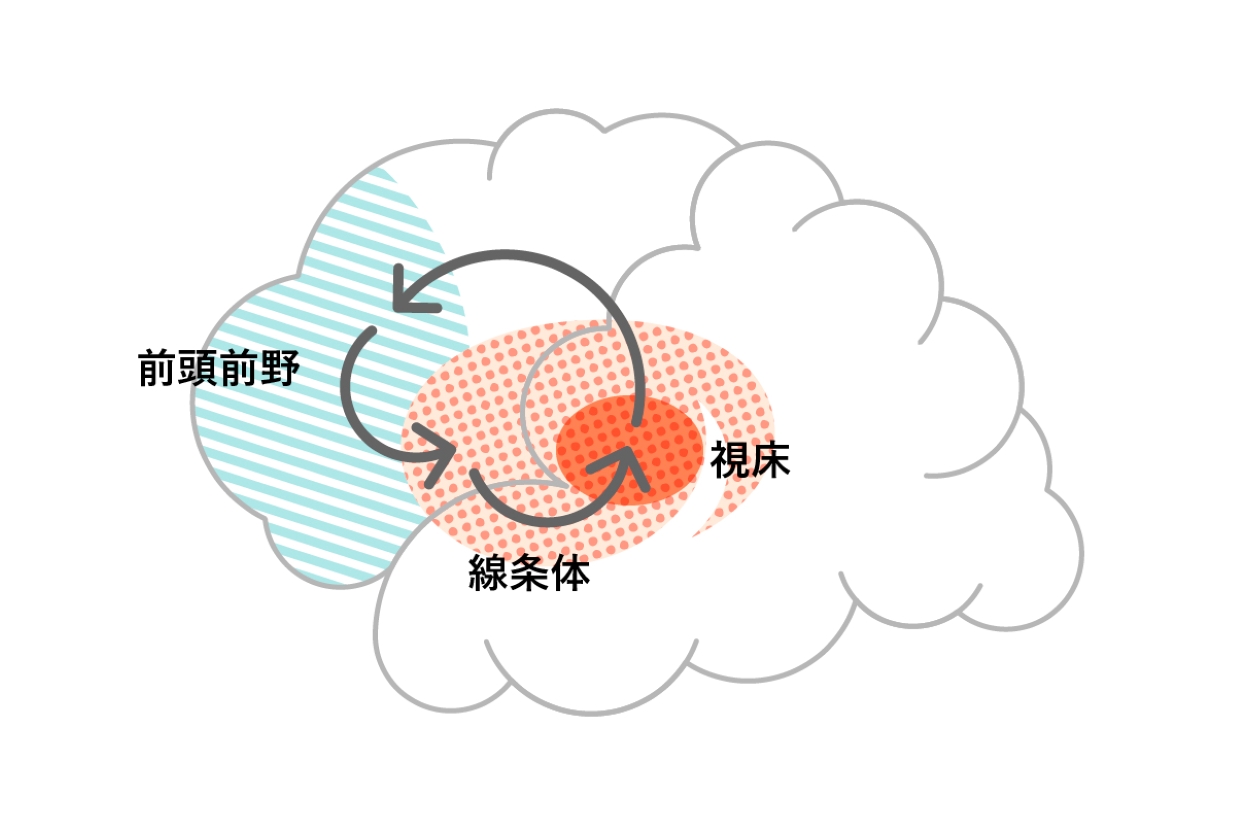

松元:「線条体」と呼ばれる、脳幹と大脳皮質の間にある部位と、額のすぐ裏側にあたる「前頭前野」です。

私たちが、ある状況で何かしらの行為を起こそうとするとき、必要な情報が「前頭前野」に集められ、いくつかの行為の選択肢が用意されます。その情報は「線条体」に送られ、「線条体」ではそれぞれの行為がどの程度望ましいか、価値づけがなされる。その情報はさらに「視床」を経由して、「前頭前野」に戻ってきます。この「前頭前野」→「線条体」→「視床」→「前頭前野」というループを情報が回ることによって、そのときどきの状況に応じて、起こすべき行為が決まってくるのだと考えられています。

思っていたよりもよいことがあると、この線条体に軸索を伸ばしている神経細胞が活動して、ドーパミンを線条体に放出します。すると、そのときに線条体で活動していた神経細胞が関わる行為の情報の流れがよくなり、その行為を起こしやすくなる。

こうして、状況に応じて起こしやすい(=やる気になる)行為と、起こしにくい(=やる気にならない)行為とが区別されるようになります。このようにしてドーパミンは、起こしやすい行為の学習に関わるわけです。これが「またやりたい!」という意欲、やる気に直結していると考えられます。

村上:なるほど。実験は、「ストップウォッチを5秒で止める」遊びを数十人の学生に対してされていましたが、この線条体の働きを検証したわけですね。

学生を2つのグループに分け、片方には実験開始の直前に「成績に応じて報奨金を支払う」という約束をして、もう片方にはそのような約束はしないまま。両グループの脳の活動がどう違ったかを比べたんですよね?

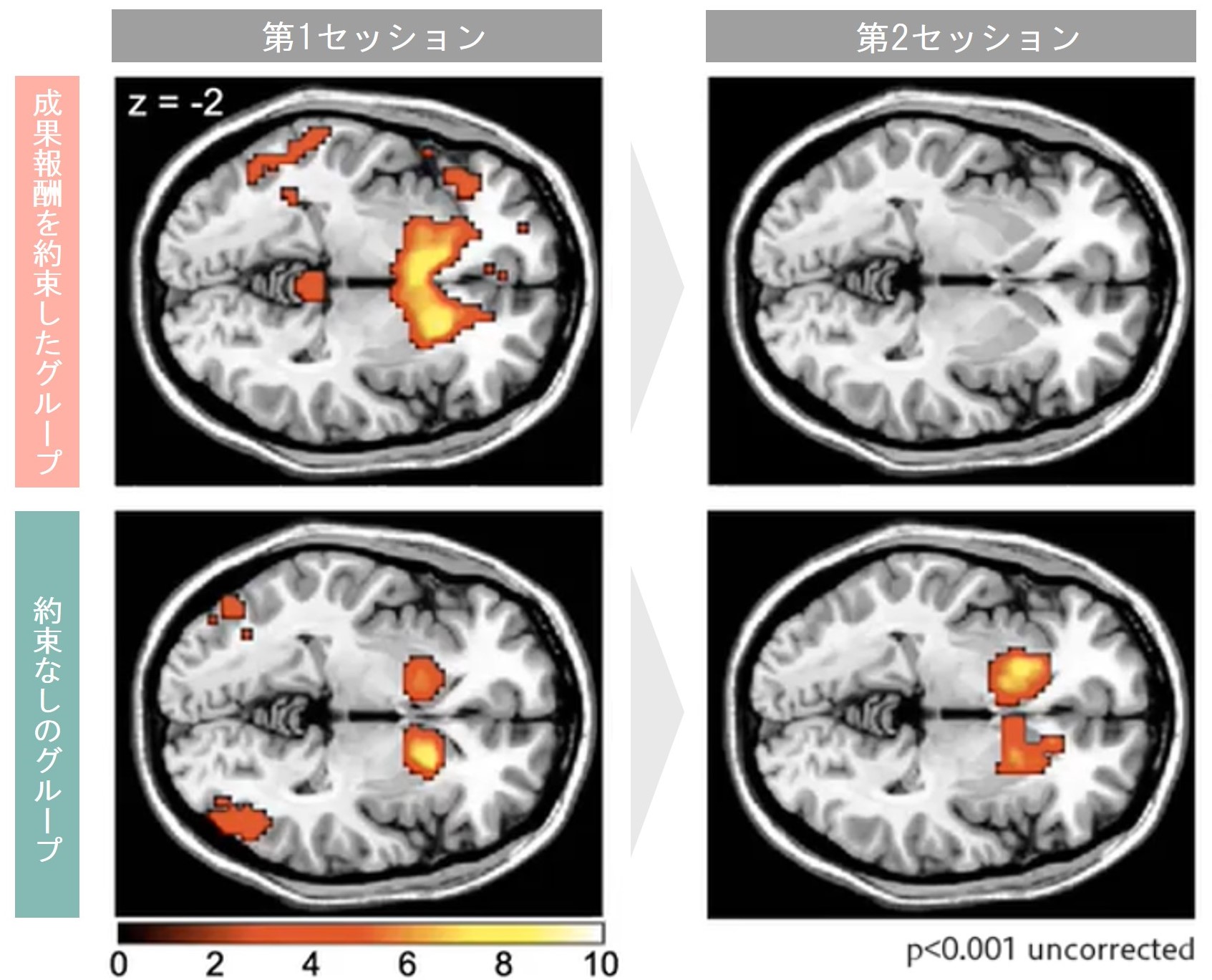

松元:はい。2セッションに分けて観察しました。第1セッションは「成果報酬を約束したグループ」も「約束なしのグループ」も、一定の誤差(100分の5秒)以内でストップウォッチを5秒で止めることに成功したときに、線条体は活発に活動しました。“やる気“が生まれたのだと考えられます。

ところが、第2セッションで差が出ます。

※実験「Murayama et al. (2010) PNAS 107:20911-20916」の結果をもとに作成

松元:第1セッションが終わった直後に、「成果報酬を約束したグループ」には約束通り成績に応じて報奨金を支払いましたが、「約束なしのグループ」には成績に関係なく同じ金額を支払いました。貰った金額を2つのグループの間で揃えたわけです。そして第2セッションに入るときに、両グループともに、「次の第2セッションではもう報奨金は出ません」と伝えました。

すると第1セッションで「成果報酬を約束したグループ」は、第2セッションでは線条体の活動がぐんと低下した一方で、「約束なしのグループ」の線条体は、第1セッションと変わらず高い活動を示しました。

村上:「成績に応じて報奨金を与える」と約束されたグループは、外発的動機づけが加わったことで、そもそもあった内発的動機がスポイルされてしまったわけですね。

松元:そうです。成果に応じた高い報酬などによる強い外発的動機づけは、“純粋に楽しいからやる”という内発的動機づけを減少させることがあります。かねてから心理学ではよく知られた現象で、“アンダーマイニング効果”と呼ばれますが、その正しさが脳科学によって裏付けられたと考えています。

村上:おもしろいですね。この研究は、いま多くの企業が直面している課題と直結している気がします。

村上:私がよく携わるインナーブランディングの案件においては、クライアント企業の外にいるからこそ客観的な視点から認識できる魅力や独自のカルチャーを軸に、ビジョンやその企業の存在意義を明確にしていき、それを社内で共有・浸透させていくというステップで進めていくことが多いです。

ビジョンドリブンの組織であれば、複雑で先が見通しづらい時代にも迷わず、一人ひとりが進むべき道を進むことができる。自律的な社員の判断・行動が、組織として進むべきビジョンへの道と自然と重なるため、組織にとっても個人にとっても幸せであり、世の中に強い共感を育むことにもつながる、と考えています。

松元:企業で働く動機づけを「高い報酬が得られる」「会社が大きく、安定している」といった面ではなく、目指すビジョンや企業カルチャーに置くと。

村上:そうです。サイモン・シネックというアメリカのコンサルタントの方が「ゴールデン・サークル理論」というものを提唱していて、個人的には、この考え方がしっくりきています。

これまで多くの企業は「WHAT(何をするか)」と「HOW(どのようにするか)」で事業をすすめてきた。けれど、それはサークルの外側の話で、むしろもっと根源的な「WHY(なぜやるのか)」を明確にした企業のほうが、かたい結びつきをもった社員が集まり、強い。

村上:WHAT、HOWが先行する企業は、業績が傾いたりするとすぐに求心力をなくし、社員も離れ、顧客も離れる。けれど、WHYをビジョンとしてしっかり共有できている企業は、どんなときも求心力がブレず、社員も顧客も高いエンゲージメントを維持している。

内発的動機こそを重視すべきとされているのは、先生のお話からも合点がいくなと感じました。

松元:確かに重なるところはありそうです。

ただ注意していただきたいのは、やはり企業は社員に対して適切な外発的動機づけ(=報奨)を与えるのは基本だ、ということです。そこはしっかりと保証したうえで、フィロソフィーへの共感等に基づく内発的動機を社員にしっかり持って貰うことが大事なんだと思います。

村上:外発的動機づけがおろそかなままに、過剰に内発的動機づけを高めると、やりがい搾取と言われるような状態にもつながりかねませんね。

松元:心身の健康無くしては、まともに働くことすらできません。

もう一つ注意しなければならないことは、ビジョン経営を標榜して、それに則した成果を出した社員に報奨を与えることの危険性です。もちろんそれが、互いの信頼とさらに強固な結束に繋がっていくのであれば問題ないのですが、十分な信頼関係が無いと、報奨金によって「やらされている」と社員が感じてしまう恐れがある。そうなると、「外発的動機づけ」へのすり替え、つまりアンダーマイニング効果を引き起こしてしまいます。

それを避けるためのポイントは、やはり「自己決定感」を高めることでしょうね。

村上:自分で決めた、という感覚でしょうか?

松元:ええ。我々は、先に述べたストップウォッチゲームによる実験をもう一つ実施していて、それが自己決定感にまつわる実験なんです。

同じように「一定の誤差以内で、ストップウォッチを5秒で止める」ものですが、見た目が異なる2種類のストップウォッチの一方を強制的にあてがった「自ら選ばせなかった条件」と、2種類あるうちのどちらかのストップウォッチを自由に「自ら選んだ条件」に分けて脳活動を分析しました。

村上:自己決定感の低い条件と、高い条件ですね。

松元:そうです。すると、成功したときと、失敗したときの脳の反応に違いがありました。

変化がみられたのは、「前頭前野腹内側部」といって、前頭前野の中でも感情に強く関わる部分。そこに自己決定感のあるなしによる大きな違いが見られました。

まず「自ら選ばせなかった条件」では、前頭前野腹内側部の活動は、成功したときには上がりましたが、失敗したときにはドーンと下がりました。成功に対するポジティブな感情と失敗に対するネガティブな感情を反映していると考えられます。

一方の「自ら選んだ条件」では、感情に関わる前頭前野腹内側部の活動が、成功した時も失敗した時も上がったんですよ。

村上:へえ!自己決定感が高いと、失敗しても落ち込まないというわけですね。

松元:その傾向が強い。失敗で落ち込まないということは、失敗を恐れず果敢にチャレンジしやすくなるともいえます。心理学でも言われていることですが、自己決定感があると「失敗を次に活かそう!」と前向きに取り組める。その方がパフォーマンスは上がるものですし、実際、ストップウォッチゲームの実験でも、自己決定感が高い条件で取り組んだときの方が成功率が高かったんです。

村上:VUCAと呼ばれる先の見えづらい今の時代は、そうした挑戦への意欲が不可欠といわれます。そのためにもビジョン経営は有効といわれていますが、社員に裁量を多く与えていくことが大切なのかもしれないですね。

松元:「やらされ感」をなくすことは、非常に大事でしょうね。

村上:ビジョン設計もトップダウンではやはりうまく行かないことが多く、社員の多くを巻き込んで一緒にワークショップなどで築き上げながら、自分たちでつくって自分ごとにすることを大切にしています。

自己決定感が個人と組織を強くするなら、この社員を巻き込むプロセスを重視するスキームは、脳科学的な側面からみても正しいと言えそうですね。

松元:そう思います。ビジョンにあわせた報酬や評価より、ビジョンをつくり磨き上げる作業に巻き込むほうが、内発的動機が高まるだけでなく、失敗にめげずチャレンジングになり、結果として成果も高まるはずです。そのように働く脳を私たちは持っているのですから。

村上:実は我々アマナ自身も、いまビジョンの再構築を進めているんです。

「アマナ」は古語で「創造の源」という意味がある。その名のとおり、感性豊かなクリエイターが多く集まり、ビジュアルコミュニケーションを中心に創造性を発揮しながら、感性に溢れた社会を共につくっていきたいという思いがあります。

村上:つまりは、人のもつ創造性で社会を動かしていくということをビジョンの軸に据えているのですが、個人の「創造性」が発揮される脳のメカニズムについて、現時点でわかっていることがあれば教えてください。

松元:脳科学の世界でも、「人の創造性はどうやって生まれるか」は最近注目されている話題です。

まだ明快に言えることが少ないのですが、あるレビュー論文では、創造性を発揮するためにはフレキシビリティ(柔軟性)とパーシステンス(持続性)の両方が不可欠だとされています。あれこれとフレキシブルに多彩なアイデアを出すのと同時に、「これだ!」と決めたら辛抱強く持続する力が必要であると。

いわば、相反する2つの力がクリエイティビティの源泉になる。脳の中の話でいうと、先ほどの線条体や前頭前野に放出されるドーパミンのレベルが高すぎもせず、低すぎもしないちょうどいいバランスが良いとされているんです。

村上:たしかに、何かしらのブレイクスルーを生むには、ユニークな発想だけでなく、忍耐力や持続力も必要ですよね。チームを組む際も、アイデアを出す発散型の人と、持続して突き詰めるタイプの人が両方いるとうまく機能する気がします。

松元:ある学術論文の報告では、優れた心臓外科医を別の病院が引き抜いたら、前ほど力を発揮しなくなったという話があります。しかし特定の医師だけでなく、一緒に働いている看護師や助手なども含むチームごと引き抜くとうまくいったりするそうです。

つまり、個人のクリエイティビティやプロダクティビティは、実はその人のみに依存するわけではなくて、サポートする周囲も含んだチームが生み出していることがままある。そういうことなんだと思います。まだまだ未知の領域ですが、脳と創造性の関係は、これからさらに解明されていくでしょうし、おもしろいテーマだと思います。

村上:なるほど。一人ひとりの特性を深く理解しながら、それが最大限機能するチームや環境をつくっていくことも、創造性を育むうえでは大事ですね。今後、ビジョンの再構築とあわせて評価体系のアップデートも進めていく予定なので、それを考えるうえでも参考になりそうです。今日はありがとうございました。

「自分ごと」だと感じたとき、「これをやりたい」と内側から沸き立つ情熱を持ったとき。私たちの脳は、たしかに活性化し、やる気があふれ、力を発揮する――。

経験的に実感していたことが、脳科学の見地からも正しいことがクリアに見えてきました。

VUCAと言われる正解のない時代。トライアンドエラーを繰り返しながら進んでいかなければならないフェーズにおいて、いかに腹落ち感のあるビジョンを共有し、個々人の自己決定感を高めながら、失敗を糧にしていける組織をつくることができるか。今後の組織づくりを考えるうえで、重要なポイントとなりそうです。

テキスト:箱田 高樹

撮影[top / interview ]:小山 和淳(amanaphotography)

AD [top]:片柳 満(amana)

編集:高橋 沙織(amana)

![]()