こんにちは、ビジュアルシフト編集部の八島です。昨今、グラフィックレコーディング(以下、GR)という議論を可視化するための手法に注目が集まっていますが、皆さんはGRがどのようなものかご存知ですか? 完成したグラフィックを目にしたことがあるという方も多いかと思いますが、その効果について本質的な議論が尽くされているとは言いがたいのが現状です。一体この手法は、どのような歴史的背景から生まれ、活用されてきたのでしょうか。

日本人としていち早くグラフィックファシリテーション(以下GF)を取り入れ、現在はベルリンでコミュニケーションプロセスデザイナーとして働く井口奈保さんと、Yahoo! JAPAN データ&サイエンスソリューション統括本部でUXデザイナーを務めながら、Tokyo Graphic Recorderとしてさまざまな現場でGRやGFを行なっている清水淳子さんの対談から、その成り立ちと未来を探りたいと思います。

ーまずお伺いしたいのですが、GFやGRをはじめ、リアルタイムドキュメンテーション、スクライビング、スケッチノーティングなどさまざまな呼称があります。それぞれどのような定義付けをするべきなのでしょうか?

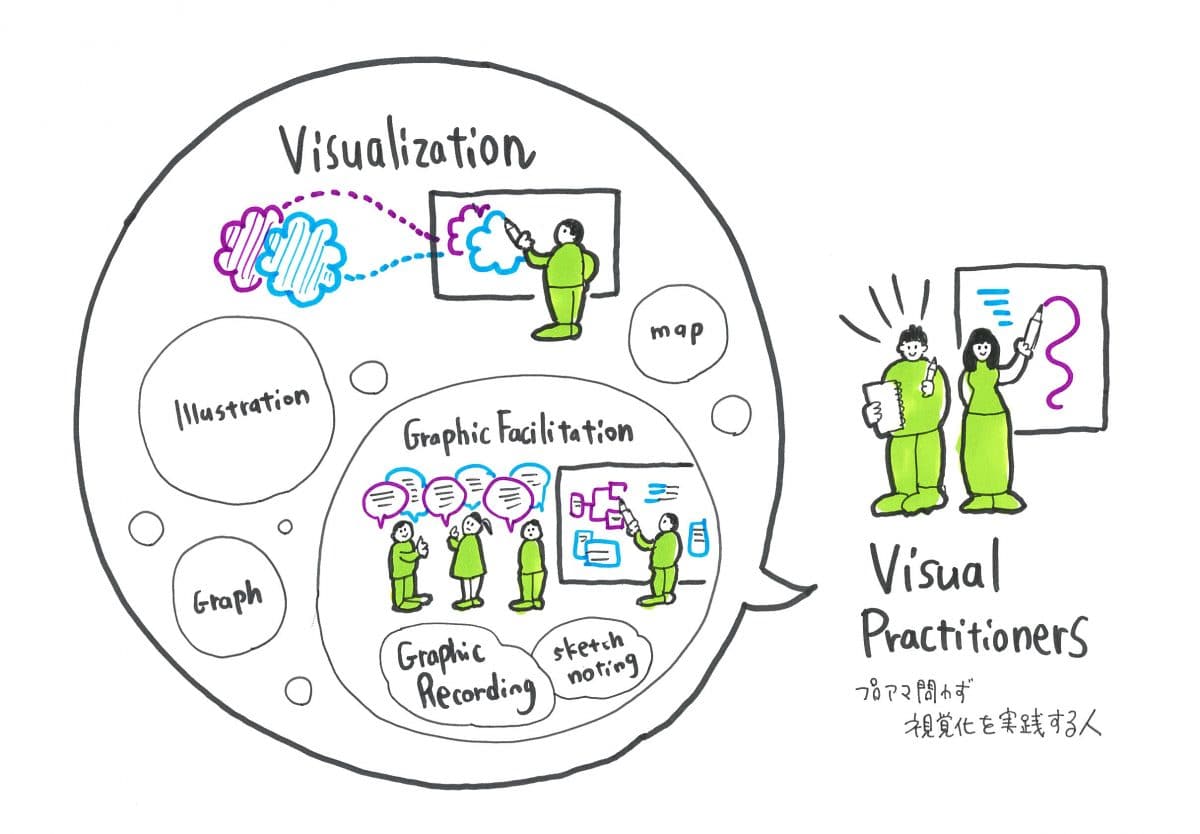

井口 私は、“ある事象を可視化させること”全般をビジュアリゼーションと捉えています。これは、イラストレーションなども含まれる一番広いゾーンですね。その中に議論を可視化させ、円滑なコミュニケーションを促すGFがあり、さらにその内側にGRやスケッチノーティングなどの具体的なスキルが内含されているイメージです。

清水 私も近いイメージを持っています。こと日本では定義付けがあいまいなまま議論が進んでいるので、今日は粒度の整理も対談の中でできたらいいと思っていて。図解してみると、こんな感じでしょうか?

井口 うん、分かりやすいですね。加えて言うと、海外では視覚化を実践する人という意味でプロアマ問わず「ビジュアル・プラクティショナー」と呼んだりします。

ーーではこの図を元に、今日はお話を伺いたいと思います。まず、そもそものお二人の出会いはどういったものだったのでしょう?

清水 最初にお会いしたのが、2014年に某企業からオファーをいただいた案件でした。本国からの指令でビジュアルファシリテーションを研修で取り入れたいけど、まだ日本では定着しきれていない。そこでレクチャーをしてほしいということで、一緒にワークショップの講師を務めたんです。

井口 そうでしたね。 プレゼンをする方がいて、二人がそれぞれリアルタイムでグラフィック化することで、その効果や差を見ていただく、というものでした。

清水 井口さんはそれ以前からGFまつわるお仕事をされていたと思います。どんな経緯から、現在のお仕事につながっていったんですか?

井口 私は2005〜2007年にかけて、サンフランシスコの大学院で組織心理学を専門に学んでいました。組織心理学は、臨床心理学や社会心理学の理論をベースに、人が組織の中でどのように行動するか、また組織そのものをどう成長・発達させるか組織をデザインする方法を学ぶ学問です。チームビルディングやリーダーシップ理論、エモーショナルインテリジェンス、マインドフルネスなどは全すべて組織心理学の分野です。

組織心理学の中には、「システムチェンジ」という考え方があります。会社であれば、自社のビジネス収益のためだけでなく、バリューチェーンに関わる全てのステークホルダー(自然環境も含め)を考慮しながら、組織変革のために何が必要かということを考えるんですね。ある時講義の中で、「システムチェンジを起こす時に必要不可欠な組織の要素は何か」を図解する課題が出たんです。そこで要素を曼荼羅のように散りばめて提出したところ「君にはGFが向いていると思うよ」と教授に言われて。その後に縁あって、GFを初めてビジネス領域で体系化したGrove Consultants International(グローブコンサルタンツインターナショナル)という企業でインターンを始めたんです。

清水 そういう意味では体系的に学んできた井口さんとは対照的で、私は自然発生的にGRを行なってきた感じですね。

大学を卒業した後、制作会社でデザイナーとして働いていたんですが、制作に関する業界構造の難しさを感じていました。クライアントがいて、代理店がいて、最後にデザイナーがいるというよくあるクリエイティブ構造では、成果物の最終出口であるところのデザイナーは、直接クライアントから意向を聞けません。そこでビジュアリゼーションを行なって「今A、B、Cという課題が挙がっているけど、本当に解決したいのはDなんじゃないですか?」と問題を可視化させてコミュニケーションをしていくと、議論が円滑になっていったんです。

ただこの業界構造下では制約が多すぎるため、Water Designというデザインコンサルティング企業に転職し、クライアントと直接やりとりのできる立場につきました。ただ、直接彼らと対峙できたからといって話が通るかと言えば別問題。外部からクライアントに課題を伝えても、それを社内に持ち帰った担当者の伝え方や、相手先の組織構造から必ずしも上手く課題が解決できるわけではありませんでした。そこで自社で様々なサービスを展開しているYahoo! JAPANに移り、引き続きビジュアリゼーション全般を使って仕事をしている状況です。

清水 日本ではGRを継続的に学ぶ場がないため「ちょっとやってみよう!」と思っても体系的な習得が難しくあります。そのために今の日本のGRは“グラフィックが施されていた議事録”で終わってしまっているものも多いように感じます。本質的な効果を振り返るために少しGFの歴史を振り返りたいんですが、そもそも発生起源からシステムチェンジに関連しているわけですよね?

井口 そうですね。1990年代にサンフランシスコ・ベイエリアで、グローブコンサルタンツインターナショナルを創業したDavid Sibbet(デビッド・シベット)という人がいます。彼は起業前、パートナーたちとある大きな企業のシステムチェンジに関するコンサルティングを行なっていました。その中で、ただ言葉で伝えるだけではなく、変化を生み出す過程の中で何が軸となっているのか、複雑なシステムを視覚化して共通認識を生み出すことの重要性を感じ、その方法論を組み立てていったのが現在のGFの基礎のようですね。そこで彼がGFを理論化・体系化し、本を出版し、ワークショップを通してトレイナーの育成などを行なってきたんです。

清水 翻訳出版されている『ビジュアル・ミーティング』では、そのメソッドが理論化されていますよね。そういった流れの中で、2010年あたりから「スケッチポスト」や「イメージシンク」など、GFを主事業とした会社が立ち上がってきた印象があります。また「SXSW」や「TED」でも活用されることで、ここ数年話題になってきました。

井口 その結果、企業が活用することにメリットやステータスを感じるようになってきたと思います。これは「今まで通りではいけないんだ」という感覚が現場レベルはもちろん経営陣にも生まれているから。その結果「何か新しい方法を!」という意識から求められているもののひとつが、GFなんじゃないかな。

ーただGFというのは、実際に体験してみないと効果を実感しづらいツールだと思います。これまでのお仕事の中で、効果を実感できたエピソードはありますか?

清水 例えばアプリを作る場合、どうしてもアイコンやモジュールなど目に見える部分に議論が集中しやすいんです。でも本当は、実装する機能によってどんなユーザー体験をもたらしたいのか、という抽象的な議論をするべき。ただミーティングの時間もあまりとれない慌ただしい現場ではみんな不安になるので、目に見える部分で議論しがちなんです。そこでGFを行うことで、サービスの本質的な価値を考えるための抽象的な議論を促すことができるんです。

ー可視化されたものにどうしても依存してしまう人間の性質を、あえて逆手にとるような手法ですね。

清水 そうなんです。システムチェンジという文脈では、5.6人の小規模なチーム内でしたが、効果を実感することができました。

井口 GFが実際に活きた、っていう感覚を得られるのはやはり少人数の現場ですよね。それも半年から数年というスパンで、じっくりと向き合える現場が効果的です。逆に数百人や1000人規模のカンファレンスでは、効果を実感するのが難しい。GFというのはその場で何が起こっているのか、現場の空気感などを含めた“情報の場”自体を描くものです。このことを組織心理学では、「プレゼンティング・プロブレム」と「ヒドゥン・アジェンダ」というふたつの概念で捉えるんです。

前者はクライアントや自分たち自身が、「これを話し合うべきだ」と共通して考えていることで、予算や実際のタスクのこと。後者は議論の俎上に上がらないアジェンダのことで、例えば上司と部下の関係性、クライアントと自分達の力関係など。GFでは、後者にもアプローチしていくべきでなんです。「みなさん今、泥の中にいますよね」って、泥で溺れている絵なんかを書いてみたりね(笑)。そこにはもちろん信頼性が必要で、そのためにも継続的な取り組みが重要なんです。

清水 議論の中で散らばっている情報を集めることも大事なんですが、言いたくないこと、気づいてるけど目を伏せていることこそを私もピックアップするようにしています。最近では登山に例えて「山頂をゴールとして、今何号目だと感じていますか?」と聞いてみたことがあります。すると、八号目だと言う人もいれば、三号目だと感じている人もいて。一気に意識レベルの差を客観的に感じさせることができました。

アメリカでの企業コンサルティングの過程を経てやってきた「可視化」という流れ。特に日本では、既存の構造に変化を求める企業からGRが注目されはじめており、今や見逃せない手法のひとつとなっています。

今回、お二人の対談を通じて頻繁に交わされたのが「システムチェンジ」というキーワードです。議論を可視化することの意味は、会議をスムーズにするというだけではありません。人間関係などの見えない課題にも焦点を当てて「情報の場」そのものをビジュアルで見せることによって議論の本質を表出させ、ひいては組織自体を変化させることにもなるという点にあるのです。後編では、GF/GRを活用する際のポイントや、お二人が描くビジュアリゼーションの未来に迫ります。

プロフィール

コミュニケーションプロセスデザイナー/アーティスト・社会彫刻家

2013年ベルリンに移住。生活すべてをプロトタイプとし、生き方そのものをアート作品にする社会彫刻家。傍らベルリンと日本やアジア諸国を繋げる文化事業のキュレーター。ベルリンのビジュアル・プラクティショナーのためのコミュニティ「vizthink.de Berlin 」の発起人の1人でもある。

プロフィール

Tokyo Graphic Recorder / Yahoo! JAPAN UXデザイナー

データ&サイエンスソリューション統括本部で、UXデザインに従事する傍ら、Tokyo Graphic Recorderとして、議論の現場に出向き、グラフィックレコーディングを実践しながら、議論の可視化の効果に関しての研究を行う。現在、グラフィックレコーディングに関する著書を執筆中。

(取材:武田 俊 / 編集:VISUAL SHIFT編集部 八島 朱里)

![]()