ブランドコンサルティングを手がける、Takramの渡邉康太郎さんとインサイトフォースの山口義宏さんによるトークイベント「『ブランド』を作る思考法」が開催。ブランディングに悩む人たちへ、SNS時代に求められる「ブランディング」のヒントに満ちた内容をレポートします。

note編集部では、思想を持った店作りや運営、デザインにまつわる記事をまとめた公式キュレーションマガジン「#お店 記事まとめ」を発信中。今回、ピースオブケイクで開かれたイベントは、店舗運営はもちろん、Webサービスやメディアも含めた広義の「ブランディング」のフレームワーク作りに携わる人に向けて実施されました。

会場となった、ピースオブケイク本社。https://www.pieceofcake.co.jp/

──そもそも、ブランディングはなぜ必要なのでしょうか?

山口義宏さん(以下、山口。敬称略):ブランディングには大きく2つの目的があると思います。1つは、社内判断の基軸となる精神的なよりどころを確立するため。ブランドに関して”こんなビジョンを目指す”や“こんなふうにマーケットや関係者に価値を知覚認識されたい”という価値の判断基準を社内全体で合意形成して、それに沿った商品企画やPRなどマーケティング4P施策をブレずに展開していくことでブランドが形成されるようになります。

もう1つは、ビジネスとして市場競争力を上げるため。私たちが商品やサービスを選ぶときに「全く知らないブランド」「名前だけ知っているブランド」「どのような体験ができるかまでイメージできるブランド」では、後者になるほど購入に至る可能性が高いですよね。そういう市場顧客の心の中に「知覚認識された価値」を作っていくことがブランディングです。

ブランディングにより認知し、よい体験ができると期待を持った人が増えれば手に取られるタイミングも増え、多少高くても買おうと思ってもらえる可能性も高くなります。経済指標としては、顧客獲得コストは下がり、LTVは高まり、結果的に企業は経済的なリターンを得られます。

<PROFILE>山口義宏|Yoshihiro Yamaguchi インサイトフォース株式会社代表取締役。ブランドマーケティング領域に特化した戦略コンサルティング会社・インサイトフォースの代表。Minimal -Bean to Bar Chocolate-の社外取締役も務める。著書に「デジタル時代の基礎知識『ブランディング』 「顧客体験」で差がつく時代の新しいルール」(翔泳社)など。

渡邉康太郎さん(以下、渡邉。敬称略):現代ではブランディングの領域も広がっていますよね。マス広告が最大の力を持っていた10年ほど前までは、ブランディングといえば視覚情報に偏っていました。たとえば企業理念やロゴ、パッケージデザインなどのコーポレートアイデンティティ(CI)やビジュアルアイデンティティ(VI)です。

一方、スマートフォンが普及した現代は、消費者とブランドの接点は広告や店舗だけにとどまらず、SNSやアプリなどを通して消費者1人1人がブランドと直接関係を結べる状況になっています。

ブランディングは“どう見えるか”というVIを超えて、“どう体験してもらうか”というXI(エクスペリエンスアイデンティティ)に広がっている。つまりブランドの「らしさ」を保ちながら消費者の生活の中でどんな関係を結んでいくかというところを考えていく必要があります。

たとえばUber(ウーバー)なら、CIやアプリの使い勝手はもちろんですが、タクシーの運転手に料金を直接支払う必要がないという「決済法」もUberらしさを構成する要素の1つです。ブランドの「らしさ」を構成する要素の幅が広がり、いろいろな部分がブランディングの範疇に入ってくるのが現代です。

このような状況では、1部署の責任者レベルではなく、経営層を巻き込んだブランディングを進めることが成功の鍵となります。実際私たちも、外部コンサルタントとしてブランディングを行う際には社内ブランディングに8割くらいの時間を割いて、社内のモチベーションアップに力を入れるケースが多いです。

やはり全社が自分ごととして関われるかどうかがブランディングのパフォーマンスを左右するので、時間をかけてその意識を醸成することが大事でしょう。

<PROFILE>渡邉康太郎|Kotaro Watanabe コンテクストデザイナー/Takramパートナー。慶應大学SFC特別招聘教授。デザイン・イノベーション・ファームTakramにて、体験デザインからブランド戦略まで幅広く取り組む。書籍化に向けて執筆中の『コンテクストデザイン』をnoteにて公開中。 https://note.mu/waternavy/m/m64dbc6c0c35c

山口:社内の意思統一は本当に大事ですよね。ブランディングの面白さと難しさは、“経済合理性のなさそうに見えることをやり続けて、結果的に経済合理を生む”というパラドックスなんです。

渡邉:デンマーク・コペンハーゲンの地下鉄の駅では、構内に自然の風景写真を貼っているところがあります。これは、その駅で夜を明かすホームレスの人たちが過ごしやすいように、という配慮なんです。経済合理性ではなく、地下鉄公社の思想の体現ですね。

もし、ただルールだけに従う意思決定をするなら、ホームレスの人たちを追い出す仕組みをつくる選択肢もあったはず。これは、あえてルールをはずれたり、ルール自体を作り変える意思決定に見えます。会社に置き換えると、すぐに結果が出ないことをやり続けるのは辛いときもあるかもしれませんが、そこを頑張れるか。

コペンハーゲンの地下鉄構内(登壇者資料より)。

ーー今、お二人が今注目しているブランドについて教えてください。

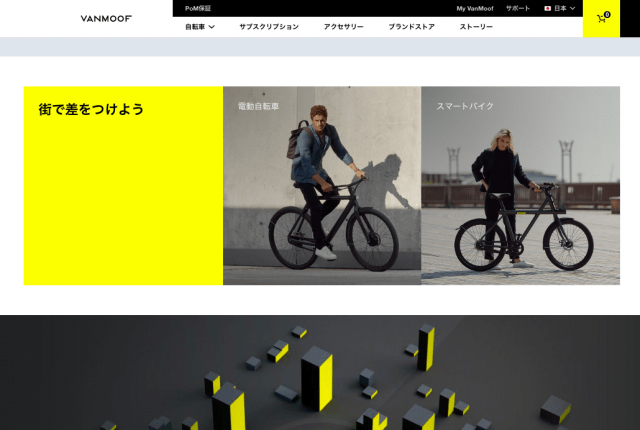

山口:消費者として最近衝撃を受けたのが、オランダの電動自転車のブランド「VanMoof」です。一見すると単なるかっこいいデザインの自転車なんですが、太いフレームの中にバッテリーが収められていて、試乗しましたが日本の電動自転車より段違いにパワフルでした。

何よりも感動したのが防犯機能です。Bluetoothでオーナーのスマホを認証してロックができ、オーナー以外の人が自転車を動かそうとすると警報音がなったり、LEDディスプレイで警告が光ったり、車輪がロックされたりする。万一盗難された場合にはVanMoofのGPSで追跡できるし、VanMoofのバイクハンターが追いかけて探してくれて、2週間たっても見つからなければまた同商品が提供されるのです。定価は約40万円もするのですが、サブスクリプションでの購入プランも用意されています。

BluetoothやGPS、サブスクリプションなど1つ1つの要素を見れば、画期的な技術はなく日本のメーカーでも作れるかもしれません。でも、それらを密統合し、デザインの美しい自転車というハードに留まらず、アプリやサービスとの連携によって、自転車体験における大きなストレスであった盗難リスクを、テクノロジーで鮮やかに解決していることが素晴らしいです。

VanMoof:https://www.vanmoof.com/jp_jp

渡邉:僕が注目しているのは日本のレザーバッグブランド「objcts.io(オブジェクツアイオー)」です。バックパックを使用しているのですが、デジタルガジェットを運ぶことを前提に作られていて、ノートPCを入れたときの安定度がとてもいい。バックパックの中でノートPCが動かないことの快適さを、使ってみてはじめて実感しました。

objcts.io:https://objcts.io/

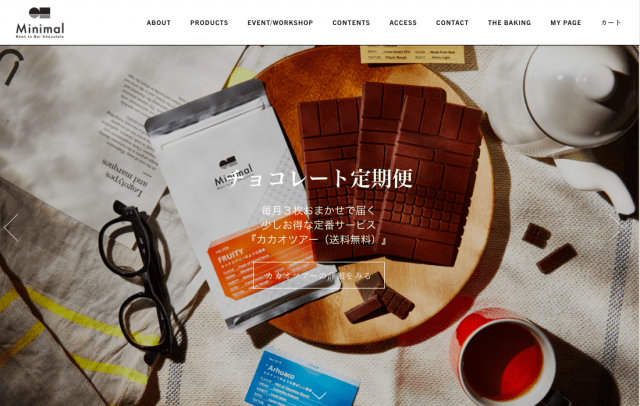

もう1つ注目しているのが、山口さんが社外取締役をされているMinimal。先日、代表の山下貴嗣さんのプレゼンを聞いて感動したのです。

自ら南米に赴いてカカオを仕入れていらっしゃるのですが、最初は現地の農園にカカオを売ってもらえなかったそうなんです。でもおいしいチョコレートを作りたいという一心で、チョコレートを食べたことがないカカオ農園の人たちとカカオからチョコレートを作って食べるワークショップを行った。

そういった姿勢が農園の人たちの心を動かし、山下さんと取り引きしてくれることになったそうです。経済効率性ではなく、信念でつながる関係性を感じました。

Minima:https://mini-mal.tokyo/

2社とも、商品価格は一般的な相場より高いかもしれません。でもここのブランドでしか体験できない特別な価値があります。単価が高いものでも、独自のストーリーがあったり、ストーリーに直結する機能を持っているものこそ選ばれるのです。

今は一人一人がきちんと調べていいものを求める時代。ミレニアル世代はお金がないと言われますが、すべてにおいて安物を買っているわけではなく、節約する部分と投資する部分を使い分けているんです。そして、これからはあらゆるものがハイエンドに向かっていく時代だと思います。

山口:ビジネスの算盤としても、規模の小さいブランドであるほどハイエンドなポジションや価格でないとコスト構造が成り立ちませんよね。価格が安くて品質のいいものは大手でしか製造できないので、差別化された独自のポジションを持つ小規模ブランドは、高額品を作ろうという意図がなくても、大手ではない独自の価値をつくりこむと、結果的に大量生産品とは異なる生産効率は少し落ちるものになり、ある程度高額でないとビジネスが成り立たないことが多いんです。

山口:僕は社外役員としてMinimalに関わっているんですが、身内として語りたいストーリーはたくさんあるけれど、Minimalではまず単純に食べておいしいと思ってもらえることが大切だと考えています。おいしいと感じたあとで深掘りしたい人にはしてもらって奥行きを感じていただくのが理想です。

もちろんストーリーが先で関心を持ってくれる方もいるのですが、本質的には、商品そのものの価値があってこそ、ストーリーへの共感が意味をなすという序列は、どのブランドでも大事なことです。

渡邉:僕は「Feel First , Learn Later(FFLL)」と呼んでいます。まず感じてもらう、そして次に知ってもらう。そもそもFeelの部分がよくないブランドは、誰にも見向きをしてもらえません。また独自のストーリーがあるものが競争力を持つので、Feel Firstした後にLearn Laterできる余地があるか。SNSでの口コミが強い影響力を持つ今の時代では、FFとLLの両方がないと、生き残れないですよね。

かといって語りすぎもよくない。ユーザーそれぞれの独自の解釈を投影する余地を残すことも大事です。ブランドが意図した理想的なペルソナや使い方から逸脱した楽しみ方も受け入れていく。幹となるものは発信するけど枝葉はユーザーが自由に育てられる、誤読可能性をドライブするブランドが選ばれていくでしょう。

NTT都市開発 デザイン戦略室とTakramが作ったカード。QRコードから、note上で展開している関連記事に飛べるようになっている。打ち合わせなどの最中に関連するテーマが話題に上ったときにこのカードを差し出して記事を見てもらうことで、記事や取り組みへの認知を広げている。

ーー開発秘話などのストーリーはどこまで発信していくべきでしょうか?

山口:舞台裏をのどこを見せるか、どの程度見せるかどうかは、目指すブランド知覚価値がどうありたいかによって決めればいい。個人のキャラクターと同じく、企業が目指すキャラクターによって異なるので、これが正解というのはないのです。

渡邉:SNSの普及によって、ラグジュアリーブランドも含めたあらゆるブランドが「コミュニケーションを取れる人格」としての側面を強めています。それが自分たちのキャラクターや表現の方向性と合っていれば、時代に合わせてシフトしていくべきだと思います。

また、舞台裏の部分に公開したくなるようないいトピックがたくさんあっても、それを公開することがただの自己満足になってないかを考えてみる。読み手にとって価値がないなら、発信する必要はないでしょう。

山口:「みんながSNSをやっているから」と始めてみたものの、成果が出なくてモチベーションが下がることはよくありますね。成果を出すための細かなテクニックはいろいろありますが、根本的に大事なのは、人に伝えて価値がある、その人だから語れる独自の経験があるかどうか。

それを探して、ユーザーのニーズとの接点を考える。そういうストーリーがあれば発信していけばいいし、ない場合は発信してもうまくいかないと思います。他にない経験をどれだけしているかどうかが発信の意義そのものだと思います。

テキスト:吉永美代 撮影:近秀幸(amanaphotography)

![]()