人が幸せを感じるよい状態、ウェルビーイング。新型コロナウイルスによって、ウェルビーイングに向き合う潮流は以前にも増して顕在化しています。組織での働き方に変化が訪れ、個々人が自身のウェルビーイングを考える今、ポストコロナ時代のウェルビーイングを支えるテクノロジーとして注目されるVR。その理由とは?

人間の触覚メカニズムやコミュニケーションの研究を行い、ウェルビーイングに関する著書も執筆する渡邊淳司さん(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)に、アマナでVR・AR商材を担当する西野健司が聞きました。

西野健司(以下・西野):ウェルビーイングとは何か? あらためてそこから教えていただけますか?

渡邊淳司さん(以下、渡邊。敬称略):はい。ウェルビーイング(Well-being)とは、直訳すると「心身が良い状態」のことですが、一般的には、身体的、精神的、社会的に良好な状態を指します。もう少し細かく分けると、分野によって大きく3つの捉え方があります。

1つ目は「医学的ウェルビーイング」。病気や怪我などをせず、心身の機能が不全ではないこと。医療の分野が担う領域になります。2つ目は「快楽的ウェルビーイング」。これは目の前に楽しいことがあると、その瞬間に気分がよくなる、テンションが上がるという状態のことです。ドキドキしたり、心地よいというポジティブな感情に関する心理学や生体情報の計測に関する領域です。

そして3つ目が「持続的ウェルビーイング」です。これは、家族や会社のチーム、地域コミュニティなど、人との関係性の中で、意義を感じながら、いきいきと活動している状態。快楽的ウェルビーイングよりも長いスパンで、その人の状態を総合的にとらえたもので、私の研究対象でもあります。特に企業活動や働き方の中では重要で、「ウェルビーイングなオフィス」と言うときに、単に居心地がよいオフィスというだけでなく、働く人が周りの人と協調できて、能力が発揮できる環境ということになります。

渡邊淳司|Junji Watanabe NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 上席特別研究員。NTTサービスエボリューション研究所2020エポックメイキングプロジェクト兼任。博士(情報理工学)。人間の知覚特性を利用したインタフェース技術を開発、展示公開するなかで、人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面から研究している。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(2014年、化学同人、毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)、『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(監修・編著、2020年、BNN)など。

西野:「持続的ウェルビーイング」の特徴はどんなところにあるのでしょう?

渡邊:「持続的ウェルビーイング」の特徴の一つとして、残念ながら、測定が難しいことがあります。「医学的ウェルビーイング」は医療診断や各種検査で判断できますし、「快楽的ウェルビーイング」は心拍数やホルモン量などの生体指標で測定できることがわかっています。しかし、「持続的ウェルビーイング」は簡単には測れません。

先ほど持続的ウェルビーイングとは、「周囲の人との関係性の中で、意義を感じながら、いきいきと活動している状態」だと言いましたが、“いきいき”というのは簡単に数値化できる概念ではないですよね。そもそも、人によって何を“いきいき”とするのかも違います。私が“いきいき”するときは、何かに没頭している時かもしれませんが、別の人にとっては、誰かと楽しく話している時かもしれません。人によって違う、個別性があります。

また、別の側面として、テクノロジーの急速な進化との関わりがあります。コンピュータが利用されはじめた頃は、生産性と効率性をあげることが至上命題で、そこにある種のやりがいを感じ、“いきいき”の源泉となることもありました。ところが、利便性を高めた一方で、人々が常時インターネットにつながるようになると、昼夜問わず仕事に追われる人や、メッセージやSNSの既読スルーや「いいね」に一喜一憂し、ネットいじめに発展するネガティブな面も目立ってきました。テクノロジーの進化とともに、「周囲の人との関係性の中で、意義を感じながら、いきいきと活動している状態」をどのように実現するのか、その環境条件が急速に変化し、ウェルビーイングをおびやかす事態にもつながっているわけです。

西野:だからこそ、持続的ウェルビーイングが満たされる新しい仕組みを形作る必要性が高まっているんですね。渡邊さんが2016年から、「日本的Wellbeingを促進する情報技術のためのガイドラインの策定と普及」(国立研究開発法人科学技術振興機構/社会技術研究開発センター)という研究プロジェクトに携わったのもそのためでしょうか。

渡邊:そうですね。ただ、そのプロジェクト名には紆余曲折があって。プロジェクトを立ち上げた時には、社会に新しい価値観が根付くためには、ウェルビーイングの新たなガイドラインが必要だと考えていました。しかし、結論からいうと、明確なガイドラインはつくれない。つくってはダメだと考えるようになりました。

西野:なぜガイドラインをつくってはいけないのでしょうか?

渡邊:ひとつのガイドラインや指標で人の思考や行動を指示したり、評価したりすることが、そもそもウェルビーイングの考え方に合わないからです。「あなたのウェルビーイングはこれです」と誰かから目標を決められたり、「そのためにはこうしなさい」と手段や評価まで与えられたとします。それは、少なくとも、人がウェルビーイングであるための重要な要因である、自分で何かを主体的に行っている感覚である“自律性”が損なわれていることになります。もちろん、外から情報をもらったり、人の意見を聞くことは大事です。しかし、それをどう解釈するか、どのように自分にとっての意味づけを行うかは、自身が決めなくてはいけません。

西野:確かに「これが幸せなんだから、こうすべき」といわれたら、抗いたくなりますね。

西野。

渡邊:なので、先ほどのプロジェクトでは、ガイドラインではなく自身にとってのウェルビーイングを発見し共有するプロセスを重要視し、ワークショップの開発を行いました。ワークショップの詳細は、近著『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(2020年、BNN)に掲載されていますので、ぜひ、体験していただきたいです。

そして、このウェルビーイングについてのワークショップ開発や、実際にワークショップを行う中で、ウェルビーイングについて考えるときには、「個別性」「自律性」「多層性」の3つを担保する必要があると感じました。

西野:「個別性」は、先ほどの「いきいきする局面が人によって違う」に近い話でしょうか。

渡邊:そうですね。ひとつの現実に対しても捉え方はそれぞれ異なり、何を良い状態と考えるかは人によって違います。まずこのことを認識しておかないと、誰かが誰かのウェルビーイングを決めてしまったり、誰かのウェルビーイングを許容できないといった状況が生じてしまいます。

西野:そのうえで、2つ目の「自律性」が必須だと。

渡邊:たとえばヘルスケアアプリを導入し、「血糖値が足りないので、甘いものを食べてください」と指示されて、言われるがまま生活を続けたとします。すると自分の体や健康がアプリに制御されている、という感覚に陥る場合があるでしょう。仮に指示に従って体調がよくなったとしても、アプリに動かされ続ける事実が豊かといえば疑問が残ります。同じように、ウェルビーイングも外部から制御されるのではなく、自らの思考や身体的な喜びから生じる「自律性」が不可欠です。

西野:最後の「多層性」というのは?

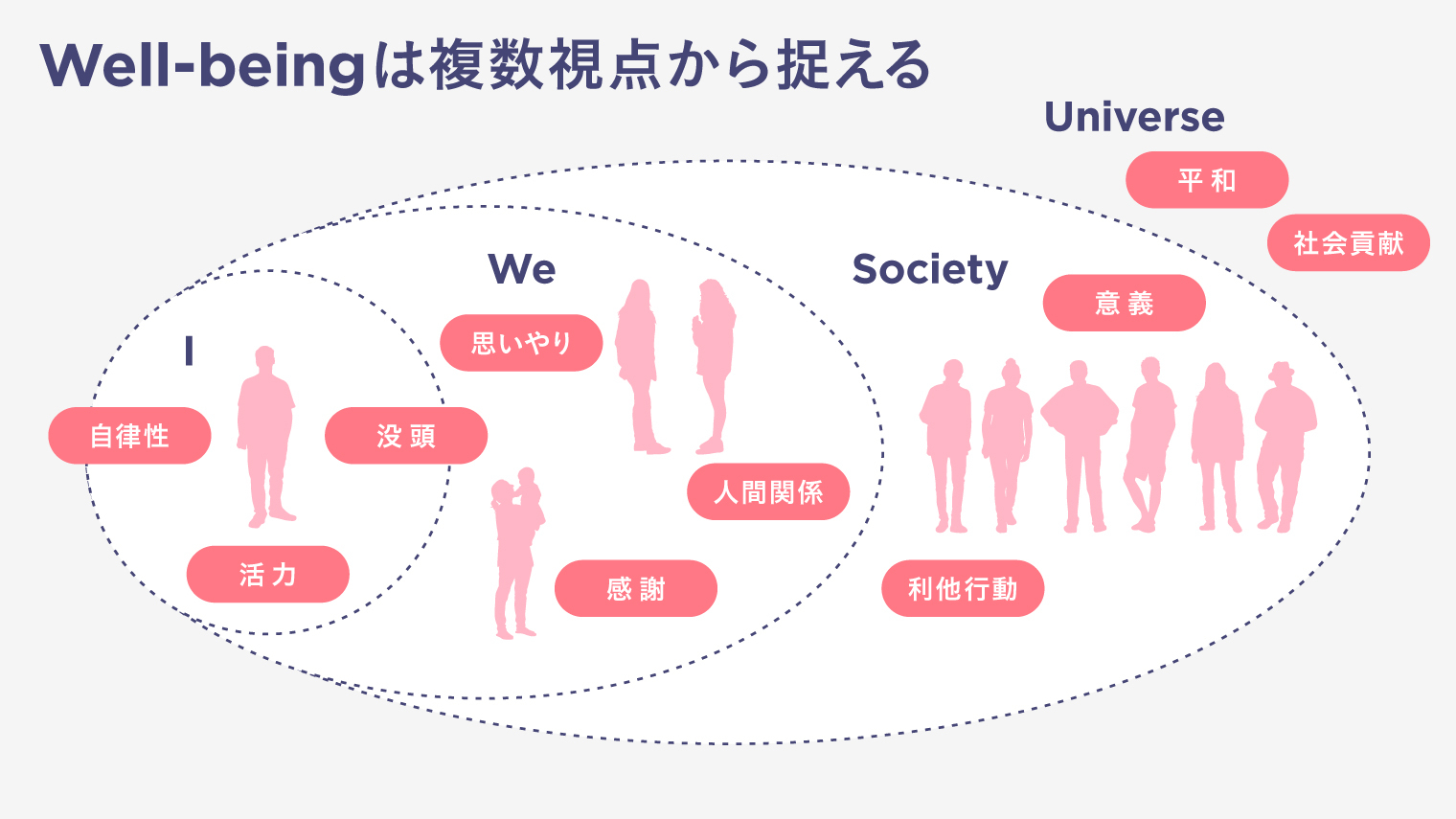

渡邊:ウェルビーイングの主語を、個人としての「わたし」だけではなく、「わたしたち」まで含めたものにすることです。「わたし」という視点からのウェルビーイングだけでなく「わたしたち」の視点からのウェルビーイングをとらえることが可能であり、さらには、大きな不特定多数のコミュニティ「Society(社会)」からのウェルビーイング、世界全体を主語にした「Universe」という視点もあるでしょう。

つまり、一人の人間がいくつもの視点や範囲からウェルビーイングをとらえることができるため、そもそもウェルビーイングは多層的なものだと認識しておく必要があるということです。

西野:聞けば聞くほど、多くの企業が抱えている悩みと合致する気がしてきました。ウェルビーイングの特性が「個別性」、「自律性」、「多層性」だとすると、企業が所属する社員に向けてウェルビーイングな状況を提供するのはとても難しい気がします。

渡邊:個人の「わたし」のウェルビーイングと企業の「わたしたち」のウェルビーイングを重ね合わせるために、企業理念のようなものを示して、コーポレートカルチャーにフィットする人たちを募るなどの方法はあります。しかし、企業活動の中で社員それぞれに合ったウェルビーイングを実現するのは難しい。組織は大きくなればなるほど「統治の論理」が働きがちで、全員を効率的に一つの方向に向かせ、組織の側から細かいところまで決めてしまいたくなるものだからです。

西野:それはウェルビーイングに対しては完全に逆効果ですよね。とはいえ、個人と組織、どちらも「いきいき」と活動できる、ウェルビーイングの両立を目指すにはどうすればいいでしょうか?

渡邊:ありきたりではありますが、対話の場をつくることです。

西野:場、ですか?

渡邊:何より、「個人が“いきいき”している状態」である個人のウェルビーイングと、「自分を含む組織がその社会的意義を示して“いきいき”と活動している状態」である組織のウェルビーイングを分けて考える必要があります。「わたし」のやりたいことと「わたしたち」のやりたいこと、その2つが両立する地点はどこかを探るオープンな場をつくるんです。

西野:ですが、ただ話す場を用意しても、簡単には結論にたどり着けない気もします。

渡邊:ええ。しかし、「個人と組織のウェルビーイングはそれぞれ存在し、それらは異なっている」ということを理解したり、「個人と組織のウェルビーイングってなんだろう?」と対話するプロセスそのものに価値があると感じています。「ウェルビーイングって何だろう」「いきいきするってどういう状況だろう」と、その要因をそれぞれ具体化していくことで、個人と組織のウェルビーイングの“ものさし”がそれぞれ見えてくるはずです。

個人のウェルビーイングの“ものさし”と組織のウェルビーイングの“ものさし”は、必ずしも同じ方向を向くとは限りませんし、どちらかが上がると、どちらかが下がるということもあります。むしろ、現実はそのほうが多いでしょう。しかし、その“ものさし”をお互い明確に共有していれば、知らぬ間に個人が企業の道具になったり、権力を持つ人の個人のウェルビーイングが企業のウェルビーイングであるという誤解も生まれにくくなるでしょう。

西野:言われてみると、僕たちは「幸福になりたい」と願いながらも、何が幸福なのか、自分にとってのウェルビーイングとは何かを、言語化してこなかった気がします。そのプロセスを踏むだけでも、大きな価値がありそうです。

渡邊:はい。私たちのプロジェクトでは、そうした対話の場づくりを行い、ワークショップを提案し、さまざまな人が集まる場で実践してきました。

西野:ワークショップではどのようなことを?

渡邊:ワークショップの始め方に特徴があるのですが、まず4〜5人のグループに分かれて、「心臓ピクニック」というワークをします。「心臓ピクニック」では、聴診器を胸につけると、そこに接続された白い箱が自分の心臓の鼓動に同期して振動するデバイスを使用します。そのデバイスを使って、初対面の人同士が相手の心臓の鼓動で震える箱を持ちながら、自己紹介をし合うのです。

「心臓ピクニック」の様子。

渡邊:名刺を交換する前に、心臓を交換するわけです。緊張して鼓動が速くなると、デバイスから伝わる振動も速くなり、自分の手の触感で相手の感情の変化を感じることができます。目の前の人の感情を身体的に感じることで、お互いの距離がぐっと縮まります。参加者同士の関係性をほぐし、その後のワークが表面的なものにならず、それぞれの感じていることを表に出しやすくするのが狙いです。

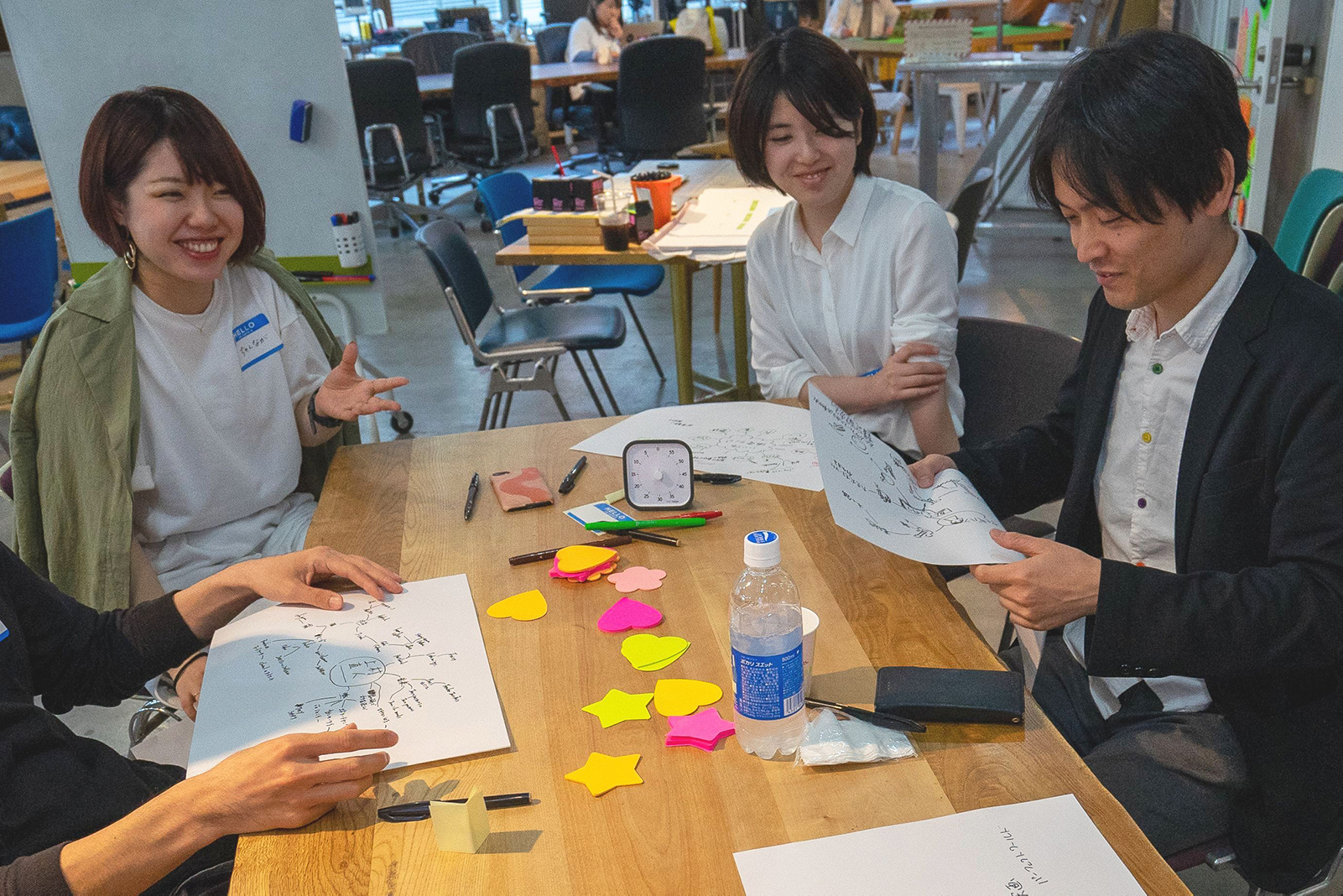

そうしてウェルビーイングの対話を生み出す“畑”を耕したあとは、自分の内側にある好きなこと、嫌いなことを探り、言語化する「偏愛マップ(※)」をつくり、他の参加者にシェアします。他人と共有できる好きなこと見つけられるだけでなく、人によって好き嫌いが違うということを実感することができます。そのあとは、多層的に自身をとらえるために、自分がウェルビーイングだと思う状態を3つ挙げ、他者からのフィードバックをもらって……といった具合に、自分や他人の好きなもの、大事なものについて徐々に言語化していきます。

※…明治大学教授の斎藤孝さんが提案されたコミュニケーション・メソッド(『偏愛マップ―キラいな人がいなくなる コミュニケーション・メソッド』NTT出版 2004)。自分の好きなものを一枚の紙に書き尽くすことで作成する。

「偏愛マップ」の例。

制作した「偏愛マップ」を共有する参加者。

西野:「身体性」と「他者の視点」を重視しているのですね。

渡邊:そうですね。身体的な共同体験によって他者との心理的な距離が縮まるとともに、安心して自分の内面を伝えられる場を醸成します。そのうえで言語化を通じてそれぞれの違いを実感すると、「わたし」と「あなた」を分けるのではなく、「わたし」が「わたしたち」となるような場が生まれるのです。

ここまで、自身のウェルビーイングとは何かを、他者との関係性の中で見出すワークショップのお話をしてきましたが、その意味で、実はバーチャルリアリティ(VR)の体験には大いに期待しているんです。

西野:今回のインタビュー前に、渡邊さんには一緒にVR空間上でのコミュニケーションを体感してもらったんですよね。

使用したのはビジネス向けVRコラボレーションサービス「NEUTRANS BIZ」。VR空間上に会議室をつくり、会議を行うことができる。

渡邊:VRへの期待が確信に変わる経験になりました。まず、VR空間でのコミュニケーションが、とても「触覚的」だったことが心に残っています。アバターになった自分が、アバターになった西野さんと会話をするだけでなく、ほぼ初対面なのにも関わらず、日常ではあり得ない距離まで近づいて話したり、手をつないでみたり、積み木を使って一緒に遊んでみたりしましたね。

西野:VR空間上で渡邊さんがぐいぐいと積極的にコミュニケーションとってくださったのが、僕には印象的でした(笑)。

渡邊:裏を返せば、リアルの世界では、よほど親しくない限り、そこまで近づいたり、オープンな気持ちでコミュニケーションするのは難しいと思うんです。しかし、VRではそれができてしまいます。

ボタン操作1つで移動できるからなのか、コミュニケーションへの心理的障壁が下がったからなのか、VR空間では、たとえ初対面であっても無造作に至近距離へ近づき、話しかけてしまうのです。結果として、親密な関係をつくることがあっという間にできてしまう。その逆も然りではありますが。今まで親しく話していた人が、あっという間に目の前から消えたり……。

西野:先ほど渡邊さんがおっしゃった「心臓ピクニック」のような、身体的なコミュニケーションがもたらす親密性や信頼感が、VRのコミュニケーションでも味わえた気がします。

渡邊:オンラインでそれができるというのは、今まさに貴重なツールであると思います。コロナ禍で身体的なコミュニケーションがとりづらくなり、信頼を育むことが難しくなってしまいましたが、「わたしたち」のウェルビーイングを築くためには、信頼関係が欠かせません。VRならば、本質的な意味での触覚的なコミュニケーションを“体感”できる。心と心の距離が縮められると感じました。

西野:Zoomなどの動画によるオンラインミーティングとはまったく違う感覚がありますよね。情報量が違うというか。

渡邊:コミュニケーションにおいて「目が合う」ことは価値が高いと思いますが、Zoomなどはカメラに視線を向けるとモニタを観ることができないため、構造的に相手と目を合わせることは不可能です。ですが、VRではアバターとはいえ、それができます。

それに、視野が広いので圧倒的な当事者感がありますよね。盗み見をしているのではなく、“そこにいる”という感覚があるのと、そのような場で自分の行動に対して目の前の人が反応してくれるので、こちらも身体的に反応してしまう。だからこそ、相手に対して配慮したり、倫理的な振る舞いが求められたりするのだとも言えます。

VRを介してウェルビーイングのワークショップを実施できれば、離れた場所にいる人との間にも場をつくり、ウェルビーイングを生み出す“畑”を耕すこともできるはずです。リアルとは違った形で、「わたし」と「わたしたち」の重なりをつくり出せるかもしれません。もっと言えば、VR空間でコミュニケーションを重ねることで、場合によってはリアルの場よりも“わたしたち”感を醸成できる可能性もあるということです。

西野:VR上では自分のアバターをセレクトでき、性別も身長も肌の色も変えられます。現実とは異なる姿になれることも、ユニークな体験につながりそうです。

渡邊さんは途中、女性のアバターで会話するなど、VRならではの体験をしていた。

渡邊:それぞれの人の感じている世界の違いを深く実感できますね。異性のアバターになってコミュニケーションをとった場合、どういう言葉をかけられ、どんな反応があるかを体験することで、想像力を広げる助けになるでしょう。そして、その後の現実世界での行動にも影響を与えるかもしれません。

VRは、人と人との関り方に強く影響を及ぼし、ウェルビーイングのための対話の場を生み出してくれる。今回の経験で、その可能性を確信することができました。

「なんだか、少し照れくさいですね…」

インタビュー前にVR空間でのコミュニケーションを体験したあと、Zoomでのオンライン通話へと切り替えた際、渡邊さんはそうつぶやきました。“触覚体験”としてコミュニケーションが交わされるVR空間での対話によって急速に心の距離が縮まっただけに、リアルでの相手との距離に戸惑ったのでしょう。人の心を急速に結びつけるVRは、それほどの力と可能性を持ちます。それだけに、そこでの言動や行動が現実世界に及ぼす影響や、“VR上の社会的距離”とは何かを考える必要も出てくるかもしれません。

VRは「ウェルビーイング」という目に見えづらく、他人と共有しづらいと思われていた概念を、実感を持って共有するためのテクノロジーとなり得るのではないでしょうか。

【関連特集】コロナ禍で変わりゆく企業のコミュニケーション

インタビュー・文:箱田 高樹

撮影[interview]:小山 和淳(acube)

撮影[top]:Cavan Images /amanaimages

AD・デザイン:片柳満(amana DESIGN)

編集:徳山 夏生(amana)

技術協力:株式会社Synamon「NEUTRANS BIZ」

![]()

amanaXR

amanaXR

テクノロジーの進化によりリアルとバーチャル世界の融合がますます進んでいます。 amanaXRはXRテクノロジーを活用してメタバースでの様々なコミュニケーション企画、 コンテンツ制作、アドバイザリー、プロデュースを行い、新たな体験価値を提供します。